こどもちゃれんじをやっているけれど、キッズワークの問題量に物足りなさを感じていませんか?

我が家は2児とも、すぐにキッズワークを終わらせてしまうので手持ち無沙汰を感じていました。私は10年以上小学校教員として、働いている2児のワーママです。この記事を読むことで、こどもちゃれんじに取り組みながら、市販のワークや無料プリントサイトを活用しながら手軽に、安価に、問題量を増やすことができます。

キッズワークすてっぷ2月号

2月号で身につく力

2月号のテーマは「時計の読み」です。時計の正時と1日の時間の流れが分かるような繋がりのある学習となっていました。その他は、今までの学習が満遍なく登場しているため、復習としての内容が多かったです。

2月号 内容一覧

様々な問題パターンの組み合わせで、子どもが楽しく取り組めるような構成で29ページの仕上がりとなっています。

- 探し絵

- 絵あわせ

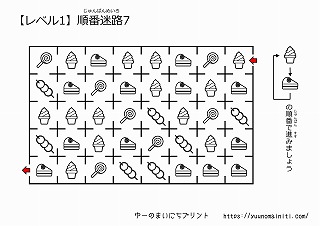

- 条件迷路

- ひらがな なぞりがき

- 間違い探し

- 時計の読み 1日の時間

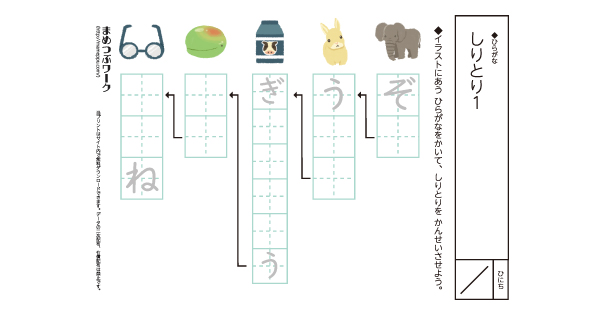

- しりとり ひらがならなぞりがき

- カタカナの読み

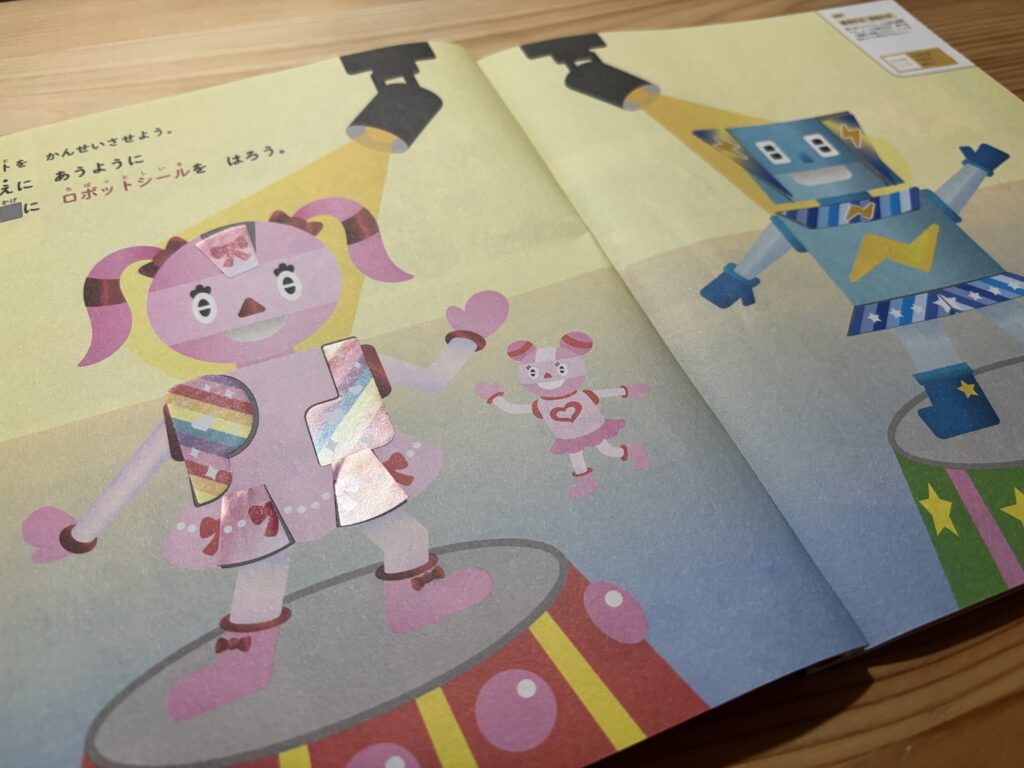

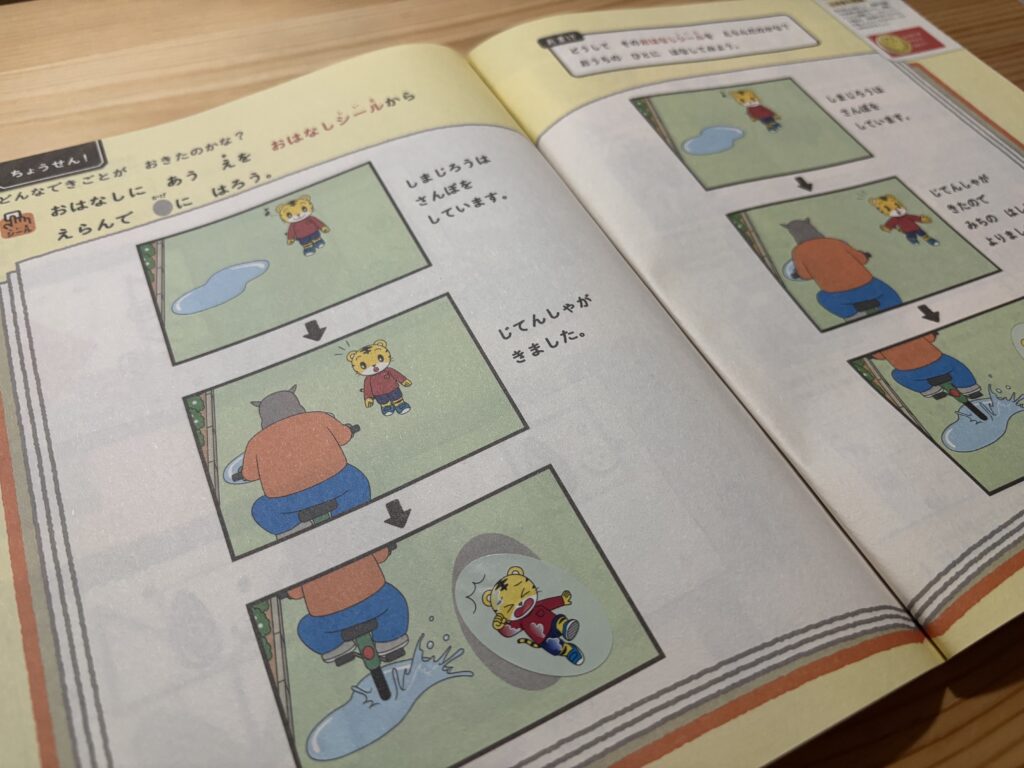

- ★出来事の推論

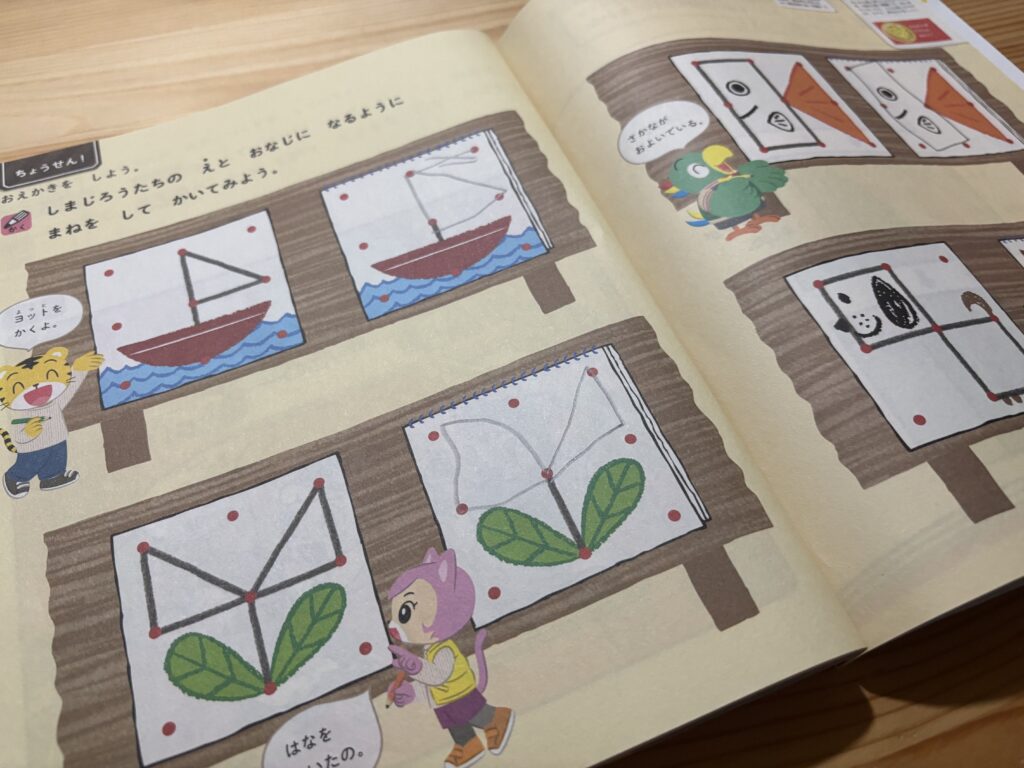

- ★図形描写

キッズワークで育てる力

国語に結びつく 文字の読み書き力

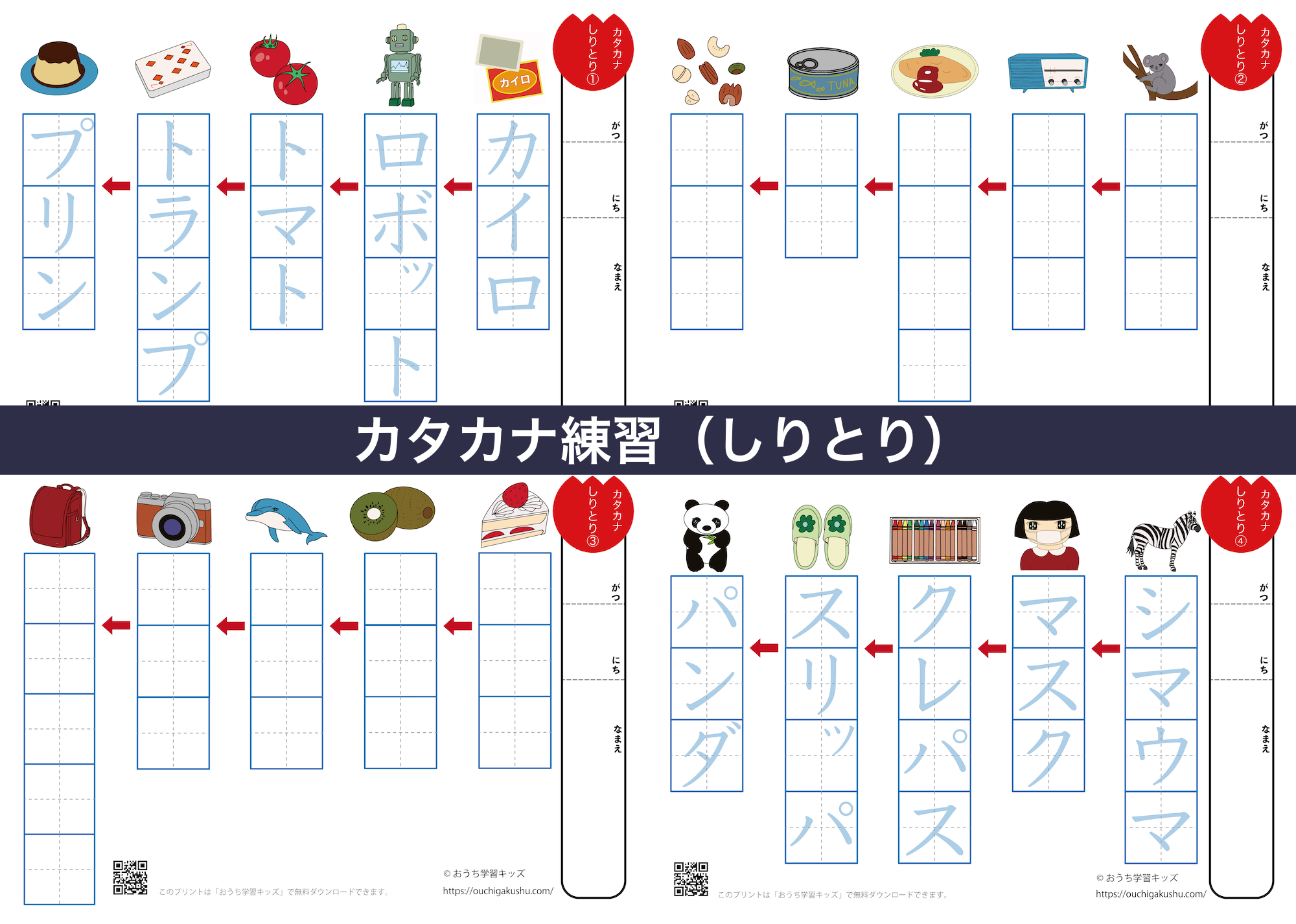

1月号に引き続き、カタカナの読みの学習がスタートしています。外来語ということもあり、洋食のメニューを使ったカタカナ学習が多いです。

小学校1年生の9月ごろにカタカナの読み学習が始まります。ひらがなは初めということもあり、1文字1文字丁寧に時間をかけて習得しますが、カタカナは1〜2ヶ月でさらりと学習が進んでしまいます。そのため、先取りで学習しておくことで、つまずきを回避できます。

①カタカナを習得しよう

「ウ」と「ワ」、「ク」と「ワ」など形が似たものがあるので、正しい文字を選択できるよう、この際に46文字の読みをマスターしてしまいましょう。

また、ポケモンを使うことで遊びながらカタカナの学習を進めることができます。ポケモンの名前はほとんどがカタカナ表記のため、キャラクターの名前を知っていれば、興味づけはバッチリです。もちろん、レストランでメニューを見ながら「オムライス」や「ポテト」など、好きなメニューと関連づけるのもオススメです。

我が家の次男は、ウルトラマンとパウパトロールが大好きなので、ウルトラマン図鑑を見ているうちに気づいたらカタカナの読みは習得していました。子どもの吸収力はすごいですよね。

②簡単なしりとりに挑戦!

今までも何度か登場しているしりとりです。ルールがなんとなく理解できてきているので、お子さんと言葉遊びとして、ぜひやってみてください。

③楽しく学ぼう!濁点・半濁点

濁点・半濁点がつくと言葉のニュアンスや意味が異なるという、言葉の面白さを感じることができる内容でした。

算数に結びつく 数字を数え、数量を理解する力

10月号から「時計プログラム」が開始され、正時の読みを学習しています。今月は1日の時間の流れと関連づける内容でした。

①1日の時間の流れを意識!正時読み

小学校1年生では、自分で時計を見て行動することが求められるので、入学までに正時と半の読みができていると安心です。

正時読みの習得して、短針が指している数字にのみ着目させることが肝心です。

以前、時計の読み方を習得するコツを書いているので、こちらもご覧ください。

○時に何をしているのか

だいたい何時くらいだった

のかという時間的な感覚を養うために、1日の時間の流れを表にすることで捉えやすくなります。

1日の流れが分かると、見通しを持って生活することができるので、お子さん自身も落ち着いて過ごすことができます。

まさに生活の必須スキルといっても過言ではないくらいです。

②条件迷路

何度も登場しているので、容易にできたのではないでしょうか。

後付け困難!図形的センスを磨く

小学校に上がるにつれ、得手不得手がハッキリと表れてくる空間認知力は、後で力をつけることが難しい分野です。1年生の11月頃に学習する「かたち」として出てくる内容です。

低学年算数で三大不人気の1つ、「図形」です。

ちなみに、他2つは「時計」「単位」です。

①台形が登場!絵合わせ

おなじみの絵合わせですが、台形や種類分け困難な図形も登場しています。今までは、三角や四角という分かりやすい形でしたが、台形のような上下の長さが違う図形が登場してきたため難易度が少し上がっています。

どう力をつける?!挑戦問題

ワーク最難関の挑戦問題

2月号の挑戦問題は図形描写と出来事の推論でした。

①先月に続き 図形描写

小学校受験問題に頻出する図形描写です。図形描写で培われる力として3つあります。

・図形認識力

・空間認知力

・構成把握力

図形認識力

形やパーツを正確に見分ける力。見本の図形がどんな形や特徴を持っているかを瞬時に把握できます。

空間認知力

図形の位置関係や大きさ、向きなどを頭の中でイメージする力。図形同士の配置やバランスを考えながら描くことで育ちます。

構成把握力

複雑な図形をパーツごとに分解し、どのように組み合わさっているかを理解する力。全体と部分の関係を捉える力が養われます。

先月より、少しレベルアップしています。1月号では、簡単な正四角形やや正三角形が1つでしたが、今月の2月号は三角形や四角形が2つだったり、半分三角や長方形という形が登場しています。

②物語の流れを予想しよう

今までの物語の順番や、推論より少しレベルが上がっていました。

自転車が来たので、道の端に寄った場合と寄らなかった場合とで物語の結末が変わってきます。

「どうして、しまじろうは水がかかったのかな?」

そう問いかけながら、結末が異なった理由を考えさせましょう。

ひらがなの読みができたら音読へ!

このブログ内では、無料のプリントサイトやおすすめのワークなど紙教材をメインにオおすすめしています。しかし、読みに関しては徐々に単語から文章にシフトしているため、プリントが少なくなってきています。本を読むほどではないこの時期には、「音読」をオススメします。

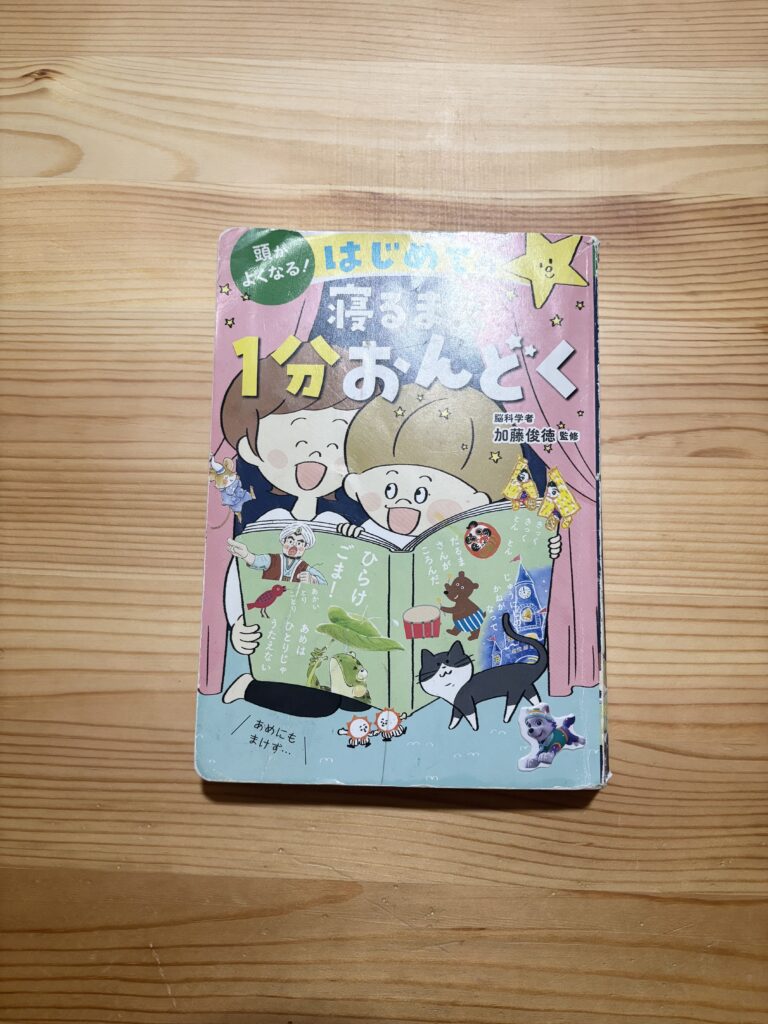

「頭がよくなる!はじめての寝るまえ1分おんどく」

ご存知の方も多いと思います。

我が家では、寝る前ではなく朝の学習時に暗唱するために活用しています。

「音読」の効果はすごいです。

小学校で毎日出している「音読」に正直始めは意味を感じていませんでした。しかし、最近では、その効果を実感してきています。

語彙力の向上や読書への興味付けに間違いなく効果を発揮しています。

本を読むことは難しいけれど、簡単な文章や短い詩から読書への種まきをはじめましょう。

古風な詩集とは違い、名作の一部分や難解な古文のみならず、今時の歌のフレーズや絵本のフレーズが出てくるので子どもも楽しみながら音読しています。

短いものでも「読めた!」という自信が特に次男には良かったみたいで、そこから読書をし始めています。

【番外編】おすすめ絵本

濁点・半濁点がつくことで言葉のニュアンスが異なるということを楽しみながら学習できる本があります。

「てんてんきょうだい」

「こんとごん てんてんありなしのまき」

「ぷうとぶう」

我が子に読み聞かせをするとケラケラと笑って大喜びでした。ぜひ読んでみてください。

本好きの子にはこちらの本もおすすめです。長男は探偵物が大好きなので、こちらの本がヒットしていました。

「ことばたんていテンテン・マールをおえ」

キッズワークだけでは、物足りない場合は追加受講もオススメです。

すでにこどもちゃれんじ受講中の方は、545円で受講可能です。

ネット申し込み&電話申し込みが可能です。

こどもちゃれんじを受講していない方も838円でワークのみ購入できます。申し込みは電話のみとなります。

0120ー426ー330(9:00〜21:00)

こどもちゃれんじのキッズワークは、学習の適齢期が分かり、楽しく取り組むことができるので個人的にとてもオススメです。ただ、問題量が少ない点が残念なので、できるだけ安価に大量に学習ができたらと思います。紹介しているサイトやワークを使いながら、学習量を増やすことにお役立てください。

コメント