忘れ物が多くて、学校から電話があった

夜に急に明日の持ち物を言われる

何かしら、必要なものを頻繁に言われる

こんなお悩みありませんか?

家事に育児に仕事にと忙しい毎日に、イレギュラーのことがあると困ってしまいますよね。

私は現役の小学校教員で、2児の母でもあります。日々、学校で子どもたちと過ごす中で、少しでも忘れ物を減らす方法を試行錯誤してきました。多くの子どもたちを指導する中で効果があった方法を交えながら、お家で簡単にできる忘れ物を減らす方法を紹介します。

家庭でできる忘れ物防止の工夫

親が仕組み化する

2学期の始まりは持ち物が増え、子どもも親も慌ただしくなります。また、授業時数が一番多い時期であり、図工展や書道展、裁縫での作品作りなどてんこ盛りの学期です。つまり、学用品の消費が一番多い時期なので、事前に備えることが、親子の不毛な争いを減らすことに繋がります。

①時間割や学年通信を目のつくところに置く

親の頑張り度

★★★

体操服が必要な日や事前に行事をお知らせされている場合は、目のつくところに置いておきましょう。私は、仕事面で忙しくなるとついつい忘れてしまうので、Googleカレンダーに入れて通知が来るように設定しています。

このおかげで不定期の体操服は忘れなくなりました。

②物の住所を決める

親の頑張り度

★

ある程度の持ち物は、子ども自身で準備して欲しいです。そのためには、毎日同じ所に同じ物がある必要があります。

毎日準備するものとして我が家は、ハンカチ、給食セットです。そのため、物の場所を固定することで自分で前日に用意することができるようになりました。

給食セットも最低2セット持っておくことで、前日に用意してランドセルに入れることができますし、学校に忘れてきても、イライライすることがなく過ごすことができています。

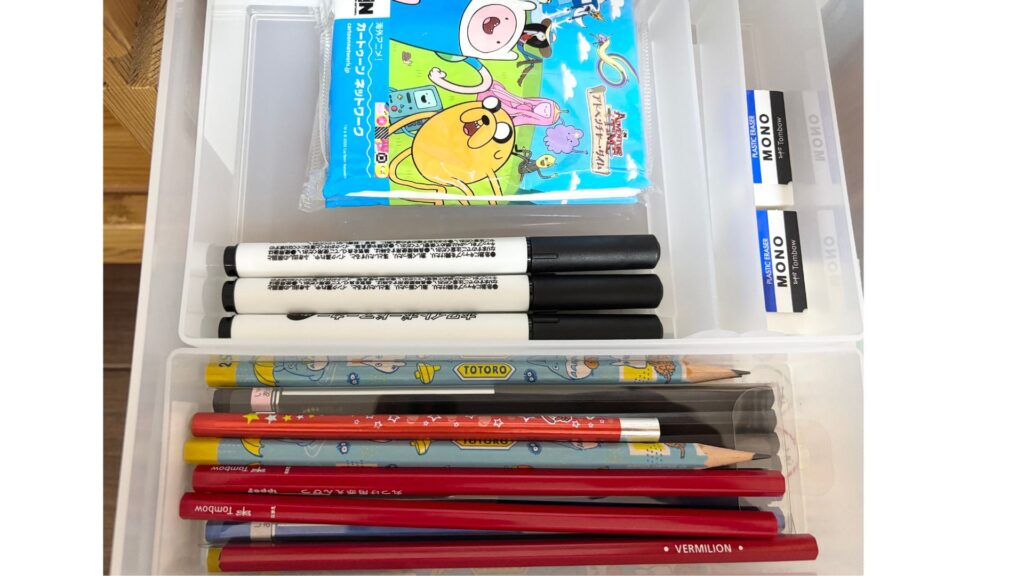

のりや消しゴム、赤鉛筆類も引き出しの定位置にストックしておくことで、自分で容易に補充することができるので自立への1歩に繋がりやすいです。

仕組み化しやすいグッズの使用

①連絡袋の活用

親の頑張り度

★

親世代が小学生の時は、このようなファイルが少なかったように思います。

ペラペラのクリアファイルを使用していたので、今はとっても便利になりましたね。

このような連絡袋の何がいいかって、全突っ込みできる点です。

基本、毎日の宿題は全突っ込みで登校。

帰宅後は、全出しという分かりやすいスタイルが定着しやすいです。

②昔ながらの筆箱

親の頑張り度

★

最近の筆箱はオシャレです。しかし、非常に使いにくい。

こんなことを言うと、「だから先生は・・・」と言われると思うのですが、せめて4年生までは、鉛筆や消しゴムの位置が決まっている筆箱をおすすめします。

5年生以上になると、学校現場でも一般的に自己責任という捉え方をします。だからこそ、4年生までは、自分で仕組み化できるように、周りの人からも持ち物が揃っているか確認しやすいような形状のものを選ぶことをオススメします。

子どもの自立への仕組み化

①子どもに申告してもらう

親の頑張り度

★

ノート補充の時期を予想するのは難しいです。頻繁にノートのページ数を確認することは煩わしいですし、かといってページがなくなる数日前に子どもが申告することは高学年でも難しいです。その場合は、ページの最後3枚あたりに付箋を貼っておくことをおすすめします。

子どもには、その付箋が出てきたら筆箱に入れて帰って来るように声かけしておくことで、どちらも負担なくノートページ切れがなくなります。

2学期からの準備、小ネタ

ノート、文房具準備

2学期は学期の中で一番消耗品の減りが早い時期なので、万全な体制で挑みましょう。

①ノートストックは購入しておく

授業時数も一番多いので、国語・算数・計算ドリルノート・漢字ドリルノートはストックを購入して自宅に置いておきましょう。

学期途中でマス目が変わることはほとんどないので、4月に用意したマス目と同じものを用意しましょう。ストックは1冊で充分です。

②下敷きは2枚持ち

下敷きを敷く習慣は定着させたいです。しかし、低学年であればあるほど、よく紛失します。そのため、2枚持ちにしておくことで、どこかのノートに挟んだまま紛失しても安心です。

かさばるものでもないので、常時ランドセルに入れておくことをオススメします。

あると便利な小ネタ

①長雨対策もバッチリ

秋に多い雨対策として、靴下・タオルのセットを袋に入れてランドセルの前ポケットに常時入れておきましょう。

登校後に、靴下もびしょ濡れで困っている子が多くいます。学校としても、雨で濡れた子への靴下の貸し出しは行っていない所が多いようです。

そのため、新しい靴下をすぐに履けるよう、また、濡れた靴下をそのままランドセルに突っ込まれないよう、袋もセットでランドセルに入れておくと安心です。

②うっかり忘れマスク

特にコロナ以降、給食時のマスクは今も必須アイテムです。ついつい忘れてしまい、毎日同じマスクをしている子もちらほらと見かけます。

「明日は持ってくる」と宣言しつつも、うっかり忘れが多い部類の1つです。

こちらも予備をランドセルに入れておくことで、うっかり連続忘れを防ぐことができますよ。

絵の具セット&習字セットの準備

絵の具セットは記名必須!

①消耗の激しい色は予備も一緒に

1学期以上に絵の具セットの使用頻度が上がり、色の消費も早くなります。特に消費の激しい色は予備を絵の具セットに入れておいてあげましょう。

図工の授業は毎日あるものでもなく、時数も限られているため、色が出ないと作品が仕上がりません。色の予備があることで、どれだけ助かるか!!

②全てのものに記名をしよう

低学年であればあるほど、パレットや水入れを丁寧に乾かして置いておくよう指示が出ます。

しかし、ほとんど全員が同じ物をもっているため紛失が多いです。子ども自身も、自分のものが分からず取り違いが多いので、防水対策を施して大きく記名をしておきましょう。

特に絵の具セット鞄は、複数人が同じ物をもっているため、パッと見て誰のものかわかるように大きめに記名や目印のキーホルダーをつけておきましょう。

習字セットは半紙が肝心

①半紙は大容量を用意しよう

書写の時間で最も多いのが「半紙切れ」です。

基本学校に置いておくものなので、ついつい半紙が切れたことを保護者の方に伝え忘れてしまいます。

そのため、途中でなくならないように最初から大容量の物を用意しておきましょう。

②筆は長期休みにお手入れを

習字セットは長期休みの時しか持って帰ることはないと思います。

だからこそ、学校で筆のお手入れができていないと想定しておきましょう。長期休み中に、筆の状態が悪ければ、即新調しておきましょう。

実際どうなの?忘れ物を届ける親

私個人としては、非常に助かります!!

お母さん、お父さんありがとう!!となります。

直接教室に持って来ていただけるなら、面と向かって会話できて私は嬉しいですし、そっと下駄箱や事務室に届けてもらえても嬉しいですよ。

よく見てくれていると感謝しますし、過保護とは思いません。

水筒、絵の具セット、習字セット、プールバックなど、ないと本当に困るものは可能であるなら届けてもらえると助かります。

一番困る忘れ物は、連続忘れです。

校外学習のお弁当より、正直困ります。

毎日忘れてくるということは、親の目がそれだけ行き届いていないということであり、それを指摘するような連絡にならないよう配慮しながら電話することが一番、神経を使います。

温度感としては

1〜2年生 親と持ち物の確認(毎日)

3〜4年生 子どもが持ち物用意&親の見守り(毎日)

5〜6年生 子どもが持ち物用意

親の見守り(週2、3)

だと助かります。

高学年になっても忘れ物が多いようなら、子どもが用意するところを親が近くで毎日見守ってもらえると助かります。

お子さんの年齢が高くなるほど、お子さん自身のこだわりや言い分も出てくるので、親の望む時間に準備をしたり、アドバイスを聞き入れにくくなると思います。

そのため、4年生までに自分で用意できる力を身につけさせてあげましょう。

まとめ

忘れ物をしないコツは、「仕組み化」と「見える化」です。

親子ともに「見える化」をすることで、お子さんは自分で用意がしやすくなりますし、親のチェックもしやすくなります。

また、「仕組み化」することで、お子さんもそれが当たり前となり、継続でき、それが真の力となります。忘れ物をしないようにいくら注意しても人間は抜け落ちてしまう生き物です。

だからこそ、「仕組み化」してしまいましょう。

コメント