話の説明がよく分からない。

感想を聞いても、毎回「楽しかった」とワンパターン。

作文や日記の宿題で、毎回手が止まる。

こんなお悩みありませんか?

私は現役の小学校教員で、2児の母でもあります。日々、家庭学習や宿題のサポートをしながら、たくさんの子どもたちの作文や日記に関わってきました。多くの子どもたちを指導する中で効果があった指導法を交えながら、お家で簡単に文章力を身につける方法やオススメのワークを紹介します。

家庭でできる!作文・日記を得意にするための方法

親子で毎日5分!文章力UP活動

子どもが作文や日記を得意にするために家庭で毎日5分以内でできる簡単な活動を紹介します。

その前に、世の中のお母さんの声を伝えたいです。

「作文を得意にするために、どうしたらいいですか?」

「読書がいいですよ。」

ぬぁぁぁぁぁぁー!!!!!

読書が大事なのは分かっていますよ。みなさん。読まないから困っているんですよ。

別の話で考えてください。

「どうしたら痩せますか?」

「食べなければいいんですよ。」

ぬぁぁぁぁぁぁー!!!!!って、なりませんか?

食べてしまうから困っているんでしょ。食べなけりゃ痩せるなんて分かっていますよね。楽して、痩せたいんですよ。確実に効果のあるダイエット法で、無理なく続く方法で最短で痩せたいんですよ。

それと同じです。

親子で無駄な争いをすることなく、手軽に無理なく続けられる、効果のある方法で文章力をつけたいんですよ。

この考えを前提に毎日5分以内でできる活動を紹介します。

①「今日一番楽しかったこと何?」

今日一番楽しかったことは何か、お風呂の時でも寝る前の布団の中でも構いません。毎日聞いてあげてください。

「体育が楽しかった」

と答えたなら、

「何したの?」

や

「誰としたの?」

と質問することで親子のコミュニケーションを取りながら、自然とお子さんの説明する力=文章力も向上していきます。

5W1H「いつ、どこで、誰と、何を、なぜ、どのように。」をどのように説明するのか自然と身につきますよ。

②3ヒントクイズ

今日の夕食クイズでも構いません。

3つのヒントを使って夕食のお品書きをクイズにしてください。

「①丸いです」

「②茶色いです」

「③食べるとジュワーと肉汁があふれでてきます」

など、ハンバーグの特徴をヒントにすることで、自然と新たな表現方法をお子さんが習得していくことに繋がります。

この2つの活動は、実際学校現場でもクイズ遊びとして取り入れているものです。低学年からできる活動なので、おすすめです。

教員直伝!「書けない子」のサポート基本ステップ

学校で「書く」活動の際には、多くの教員が自然とやっている活動を具体的に4ステップに分けて解説していきます。

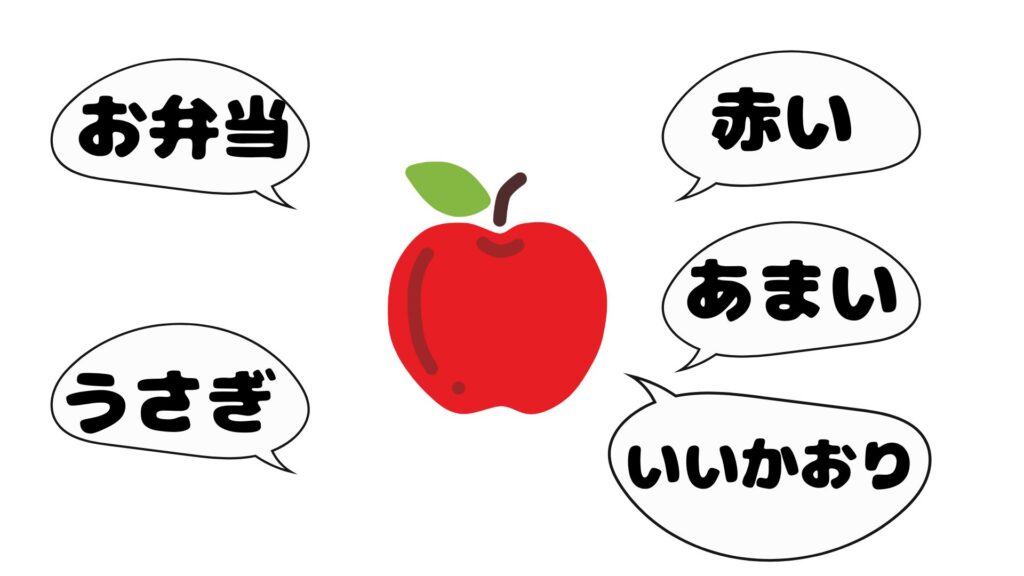

①ネタ集め

文章を書くためには、何ついて書くか整理する必要があります。いきなり、文として書くことは大変です。そのため、テーマに対して箇条書きや単語で書いておきます。

付箋に書いて整理したり、マインドマップにまとめて整理したりする方法もおすすめです。

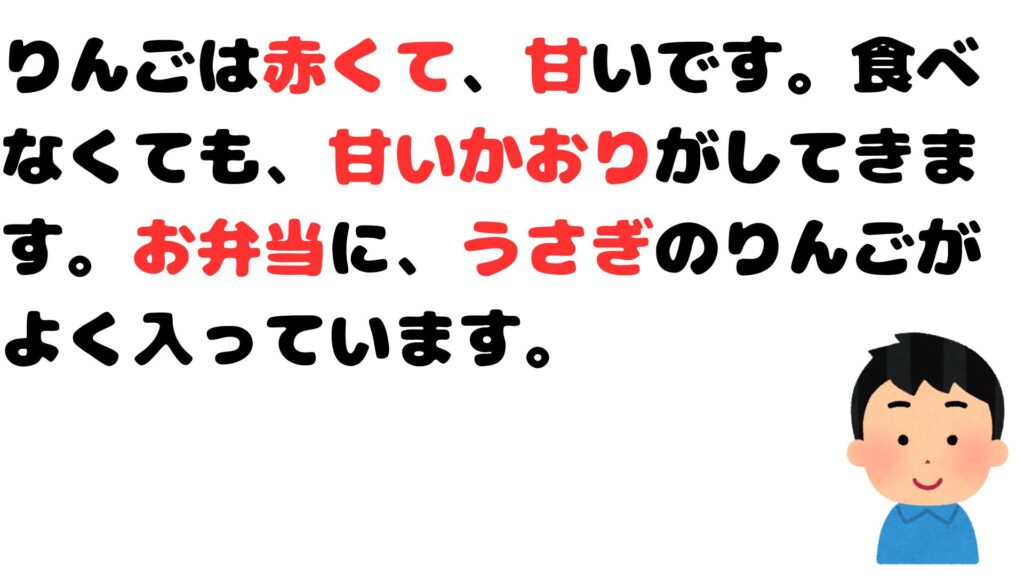

②ネタを結合

ステップ1で集めたネタで使えそうなものを選び、短い文にします。

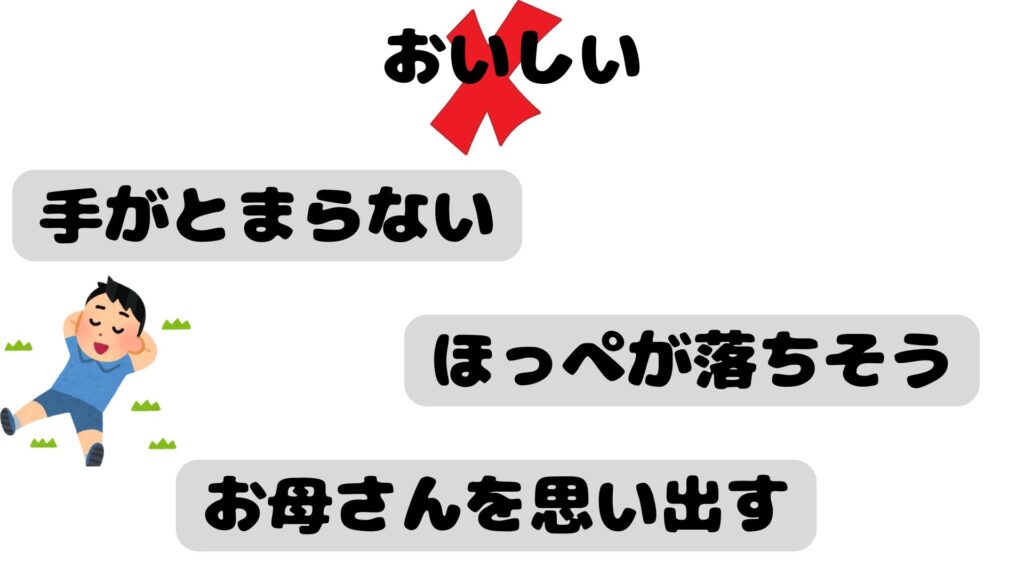

③考え・気持ち

作文が苦手な子は、おそらくここからつまり始めます。

だいたいの気持ちが「楽しかった」や「おいしかった」「すごかった」となります。そんな時には、横からそれ以外の心情を選択肢として提示してあげましょう。

④文章の構成を意識

「はじめ・なか・おわり」を意識して書きます。

これを意識することで、文章の流れがスムーズになり、構成力が養われます。

現役教員が推奨する!オススメの作文・日記ワーク

我が子が実際に使用して、効果的だったものを紹介します。

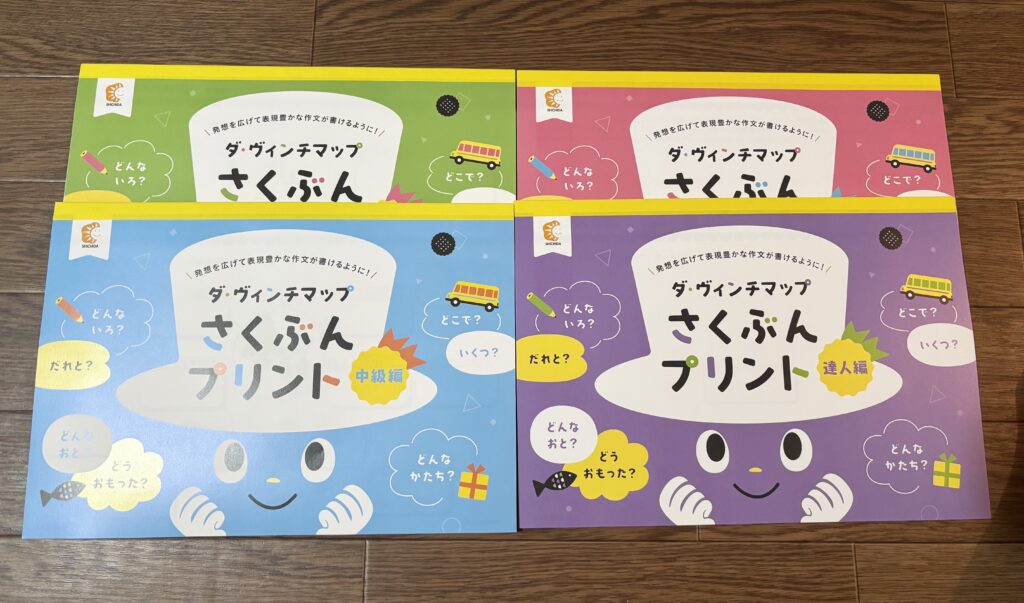

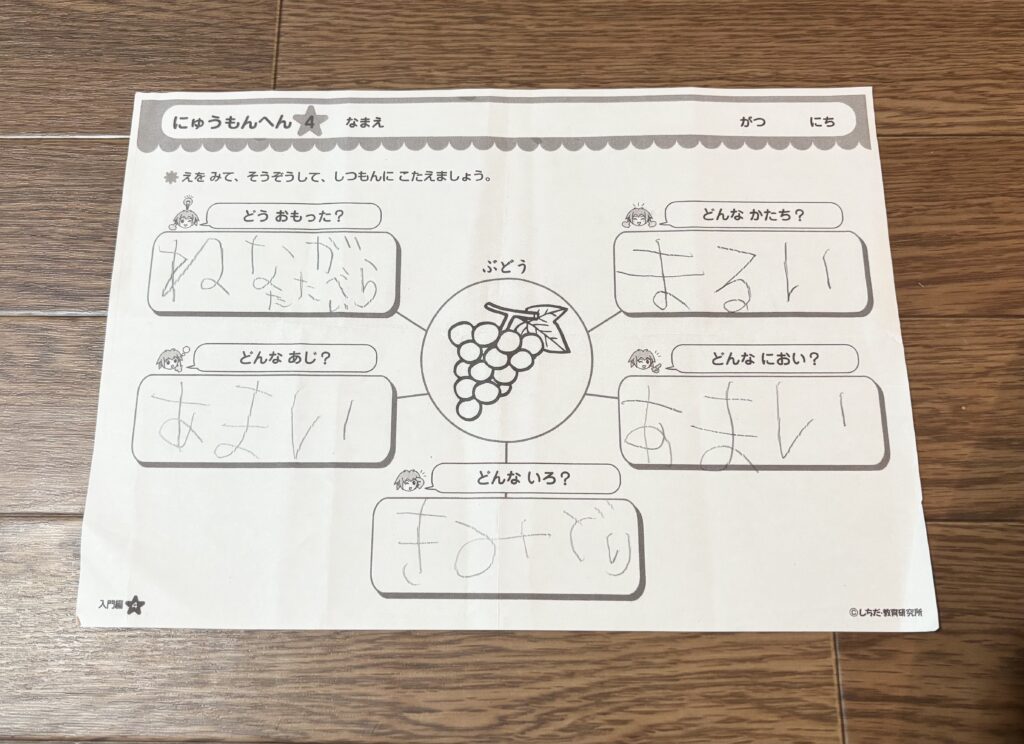

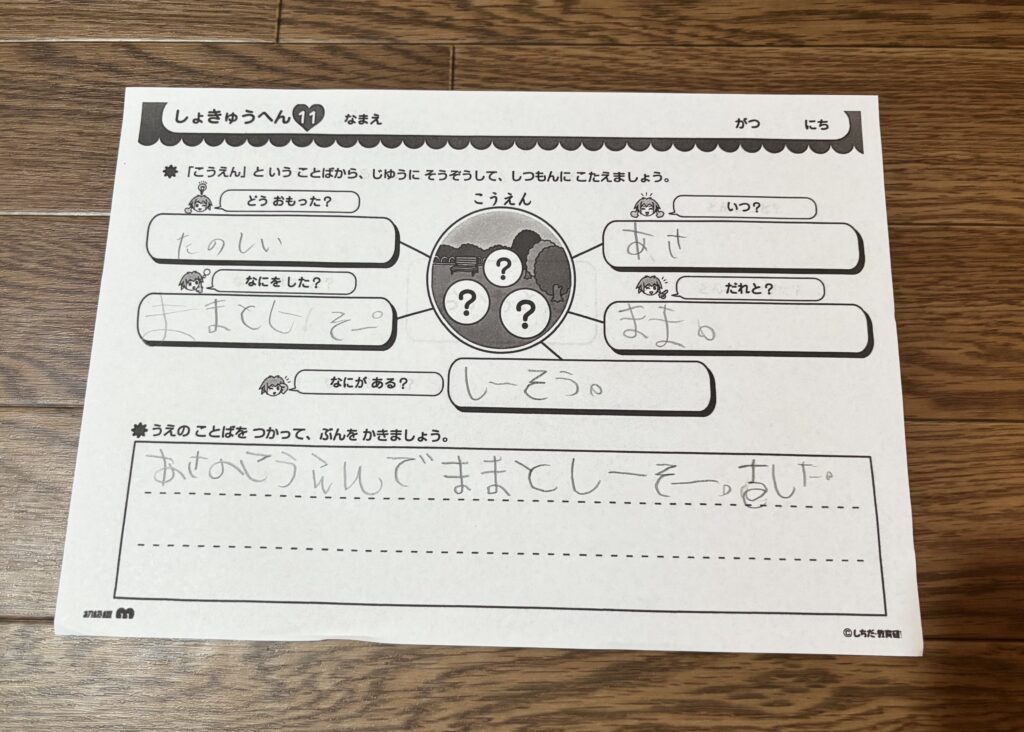

「ダ・ヴィンチマップさくぶんプリント」

レベル★〜★★★

これ1つで、★〜★★★まで網羅できる優良な教材です。

・入門編 レベル★

・初級編 レベル★

・中級編 レベル★★

・上級編 レベル★★★

・達人編 レベル★★★

入門編〜初級編だと、文字数も少ないため、年長さんでも取り組むことができます。作文に苦手意識がある子には、ハードル低く始めることができるため、オススメです。

先ほど紹介した書けない子へのサポート4ステップが、この1つの教材で習得することができます。

小1の長男は、年長時に初級編まで行きましたが、中級〜達人編は保留中です。

中級編〜は130字の原稿用紙に記入する活動が登場するので、少し難易度が上がります。

小学生に上がり、書く量に慣れてきたので、そろそろ始めようと思います。

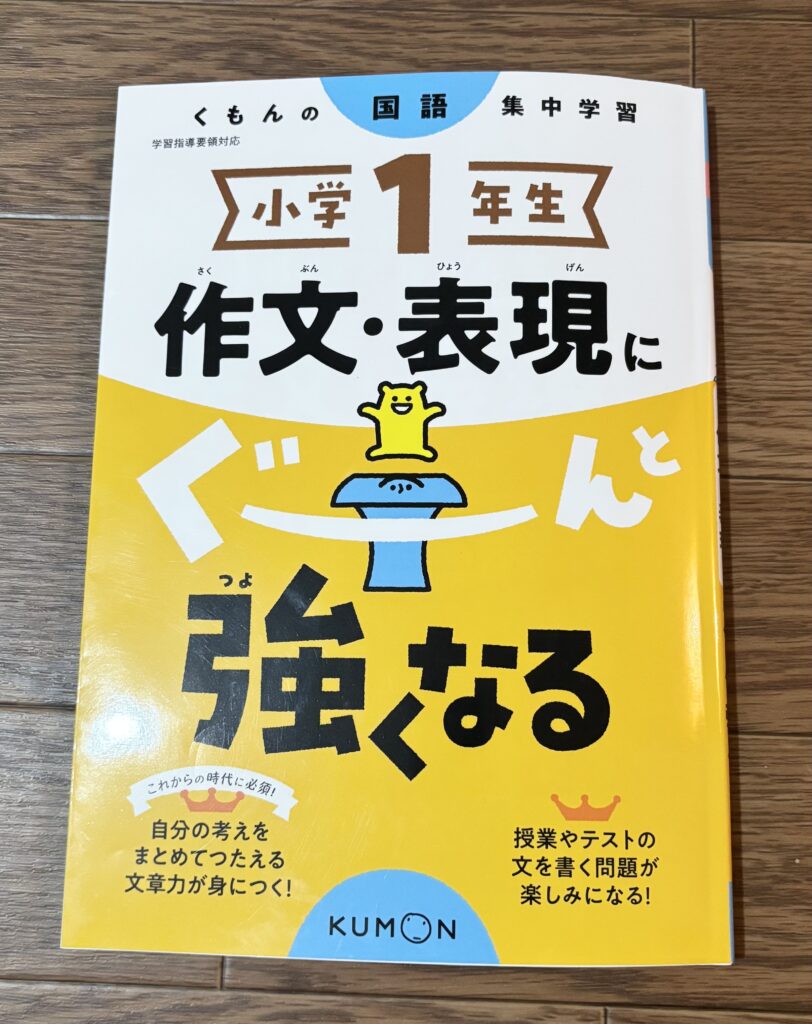

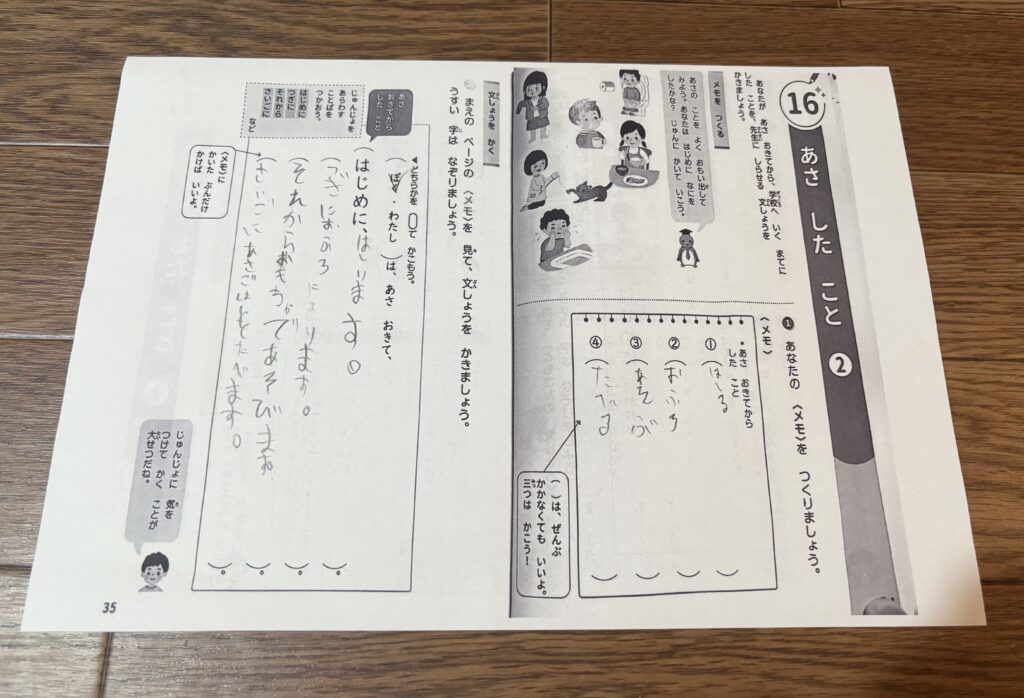

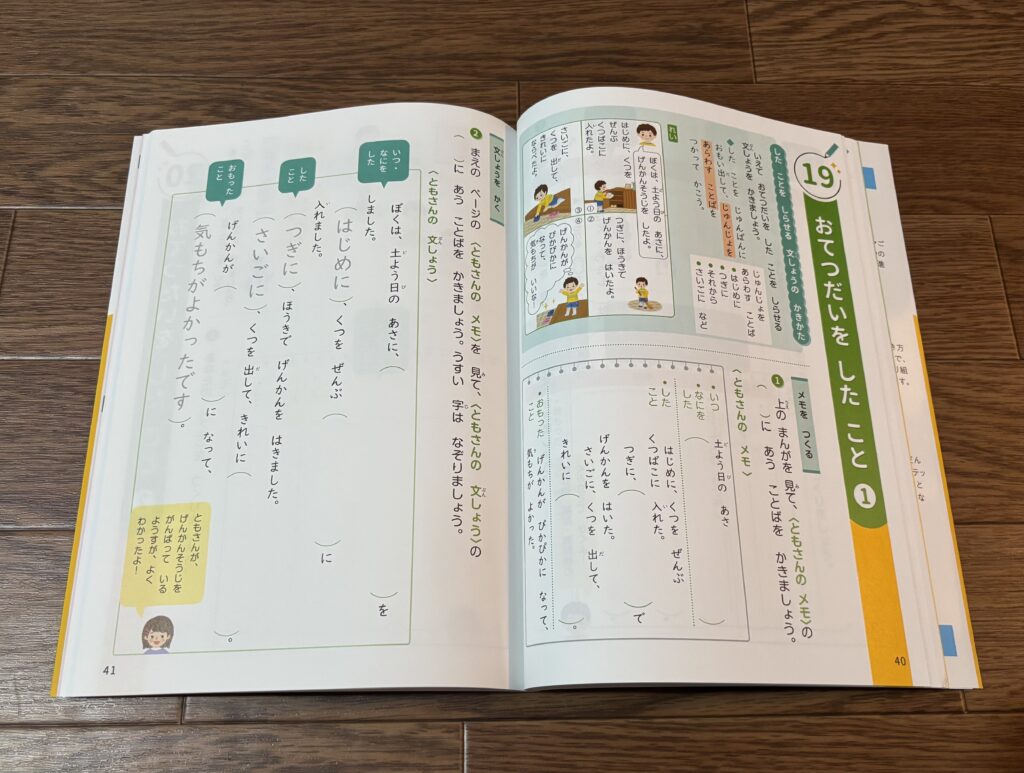

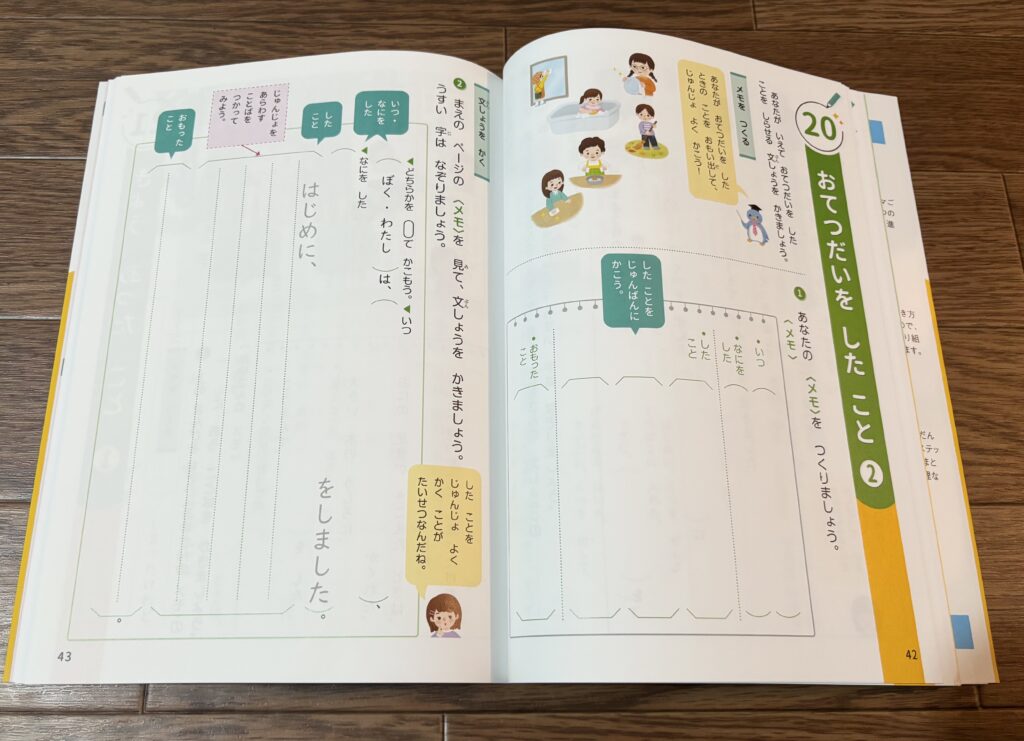

「小学1年生 作文・表現にぐーんと強くなる (くもんの国語集中学習)」

レベル★★

夏休みの学習として取り入れました。購入レビューも非常に良く、楽天ブックスでは、レビュー8件中、最高評価5が多く、

「作文の入門書で1年生にぴったり」

「丁寧にステップアップできる」

など高評価が目立っています。

取り組んでいて感じるのですが、スモールステップで進んでいくため、徐々に書く量や内容が高度になっていきます。

また、どのテーマでも、

①見本

②実践

と反復スタイルが続いており、学習の定着がしやすいです。

それぞれの学年対応のワークがあるため、対象の学年を選ぶことができます。

2020年頃から、くもん出版の集中シリーズが登場しています。苦手な単元に特化したワークとなっていて、これ以外のワークもおすすめです。

なぜ子どもは作文や日記が苦手なのか?

多くの子どもが作文や日記を苦手に感じています。

その中でも主な理由として3つあります。

①書き方が分からない

「何を どう書いたら いいのか分からない」

という戸惑いから苦手意識を持ちます。

算数の学習を例にすると、全員同じやり方で学習し、ほとんどの場合が過程も同じであることが多いです。そのため、先生も1〜順に全てやり方を教えることができます。

一方、作文指導はどうでしょう?

全員同じ文章ということはあり得ません。

書く内容や、書き方の条件や、アイディア例を提示しますが、後は子どもたちに委ねます。

「自由に書いていいよ」そんな声かけが、逆に負担になる場合もあります。

②語彙力や表現方法の不足

普段から、様々な表現方法に触れていない子どもの文章は、だいたいが「すごかった」「楽しかった」とワンパターンです。

それ以外の表現方法が分からないので、仕方がないですよね。

見たことも、聞いたこともない国に「行ってみたい!」と思うことはありません。

何かで見たり、誰かから聞いたりすることによって、「いつか行ってみたいな」と思うのではありませんか?

楽しかったという素直な気持ちを

「もう一度行ってみたい気分?」

「一生忘れない気分?」

「あっという間の時間だった?」

と別の表現でも表せることを教えてあげることが必要です。多くの選択肢を知ることで、子どもは素直に活用していくことができます。

③書くことへの苦手意識

ほとんどの子が「書く」ことは好きではありません。

グループで話し合いをしたり、ペアで活動をしたりすることの方が子どもは楽しそうに取り組んでいます。

それに拍車をかけるように、特に昨今、タブレット学習が先行してきており、自治体によっては、計算ドリルの代わりにタブレットでの学習に移行されています。

授業内でも、「書く」ことがそこまで重要視されず、タブレットを活用した学習にもなりつつあります。

書くことがますます、億劫になる学習になりつつあります。

まとめ:継続がカギ!毎日の少しずつの努力が実を結ぶ

やり方が分からないものなので、お子さんが「書けない」ことは当たり前です。

今まで、教科書通り、手順取り学習を進められていたにも関わらず、急に自由に書いていいよと言われると、子どもたちは混乱してしまいますよね。

毎日の少しずつの積み重ねが、作文や日記が得意になる近道です。焦らずに、親子で楽しく取り組んでいきましょう。最初は短い文章でも、続けていくうちに自然と自信がつきますよ。

コメント