こどもちゃれんじをやっているけれど、最近話題の思考力が身についているか心配になりませんか。

我が家では、キッズワークと知育プラスを2年間取り組んできました。小学校教員的目線で知育プラスが思考力育成に効果的なのか。また、できるだけ安価に問題量を増やす具体的な手立てを紹介していきます。

知育プラス8月号

8月号で身につく力

8月号のテーマは「尺度をそろえて比べる」です。

学習内容はキッズワークとよく似ていて、今までの復習感強めのワークでした。「同じもの探し」や「動詞」「形容詞」は、よりレベルが高い問題を多く取り扱っています。キッズワークの挑戦問題が理解できたお子さんには、ぜひチャレンジして欲しいレベル感になっています。

すでに受講中の方は、545円で追加受講可能です。

ネット申し込み&電話申し込みが可能です。

電話番号

0120ー426ー330(9:00〜21:00)

キッズワークと知育プラスの違い

簡単に言うと、知育プラスの方が発展問題が多く、難しいです。

楽しく学習をやらせたい

しまじろう大好き →キッズワーク

思考力をつけたい

キッズワークが簡単すぎる→知育プラス

知育プラスは論理的思考力を養うことに特化したワークです。難しいですね。簡単に言うと、「正解」を教えるのではなく、「解き方」を教えるワークです。

論理的思考力を育むシンキングフレームとして6つの項目があります。

これらのシンキングフレームは正解を教えるのではなく、「考え方」を育むメゾットです。難しい課題や知らない課題に直面した時に経験や既習事項から解決する力を育みます。また、この力は「相手に分かりやすく説明する力」や「相手と意見を調整する力」につながると言われています。

そのため、キッズワークは子ども1人でできる問題が多めでしたが、知育プラスは親子のやりとりが必要な問題も出てきます。

「どうしてそうなるの?」と理由を説明する場面が発生します。

そのため、子どもの学習習慣をつけさせるためには不向きのワークです。ある程度、学習習慣が定着してきたお子さんにオススメです。

8月号 内容一覧

様々な問題パターンの組み合わせで、子どもが楽しく取り組めるような構成で30ページの仕上がりとなっています。

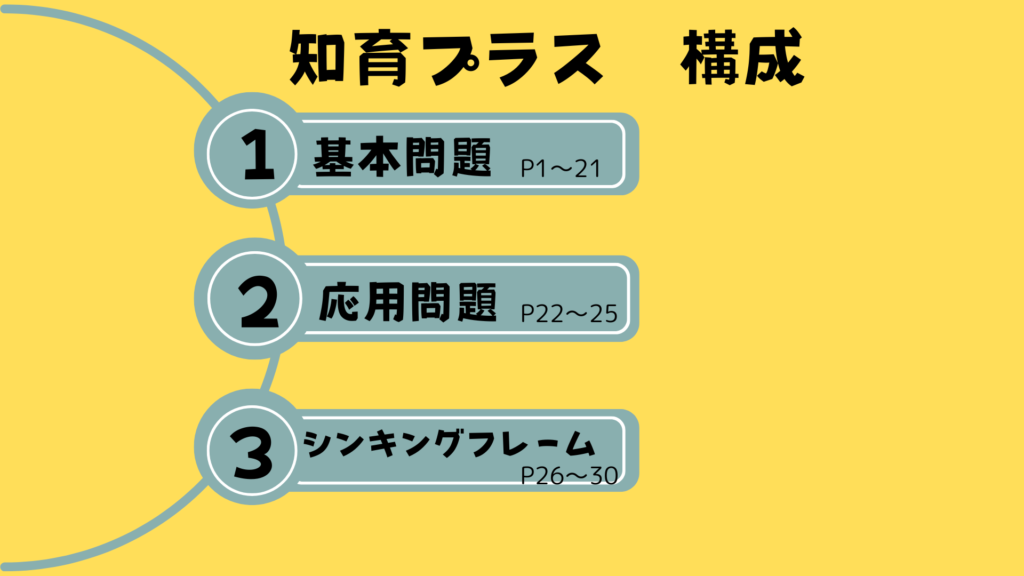

ワーク構成

21ページまでは基本問題。(キッズワークと連動)

22〜25ページは応用問題。

26〜30ページはシンキングフレーム。

- ものの関連性

- 数唱 25まで

- 絵あわせ迷路&計数

- 同じもの探し

- 探し絵

- 形容詞 対義語

- 系列

- 字形&なぞり書き

- ひらがな なぞり書き

- 線対象図形

- ひらがな 読み

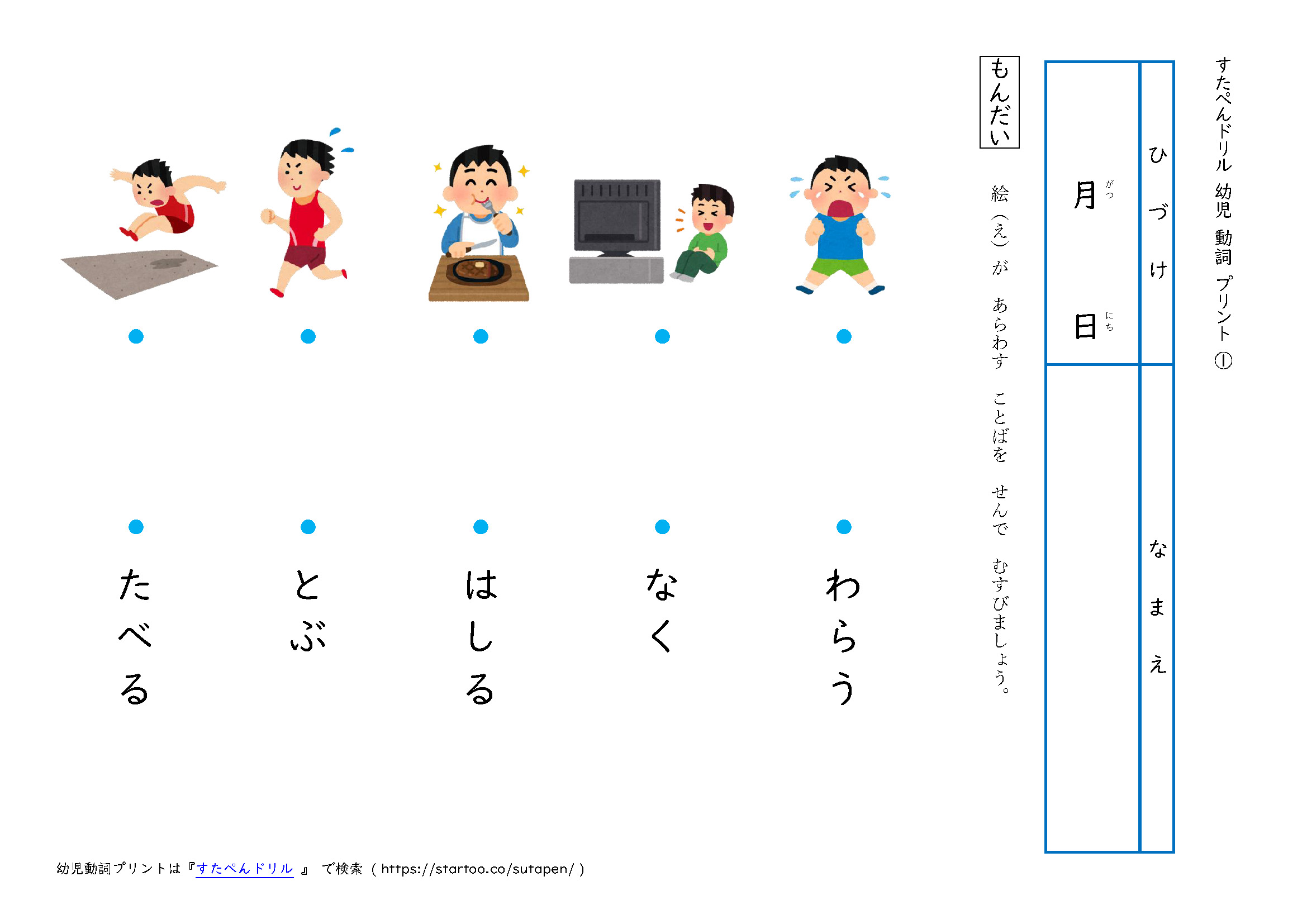

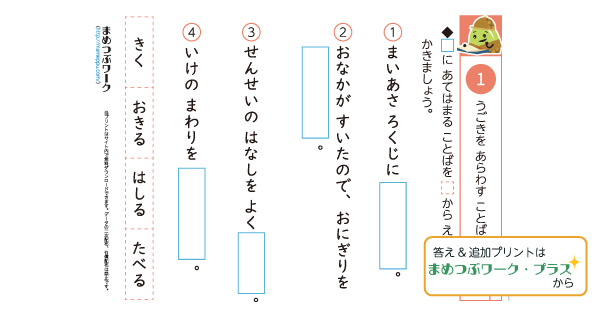

- ★動詞 文作り

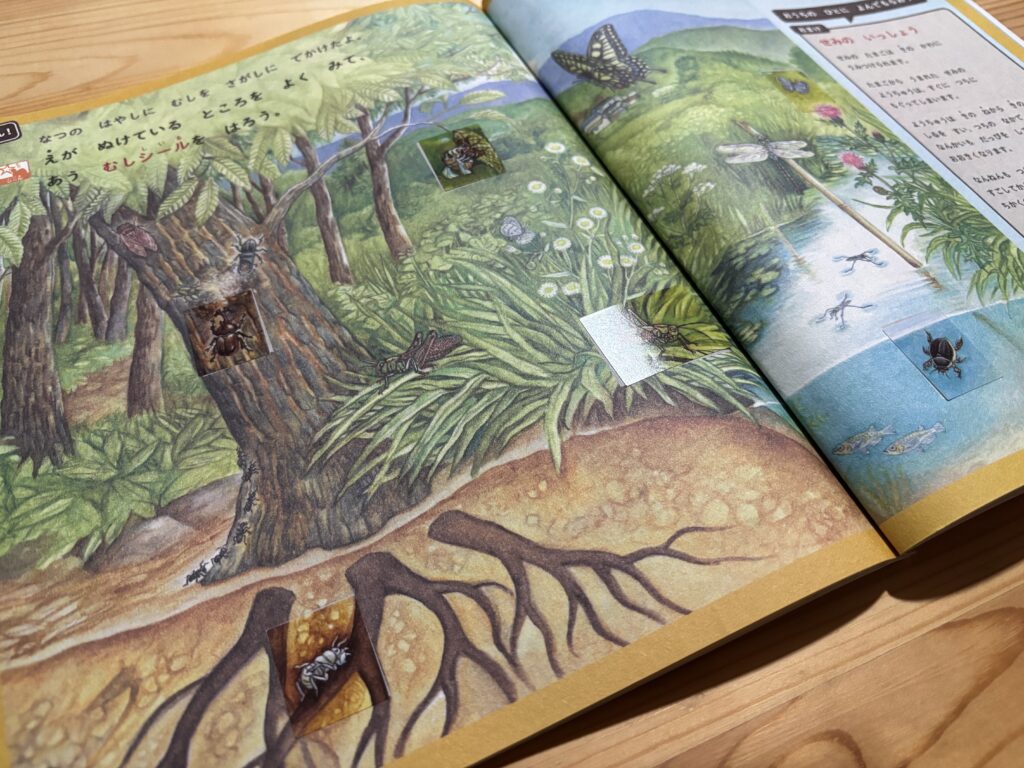

- ★自然 絵探し&計数

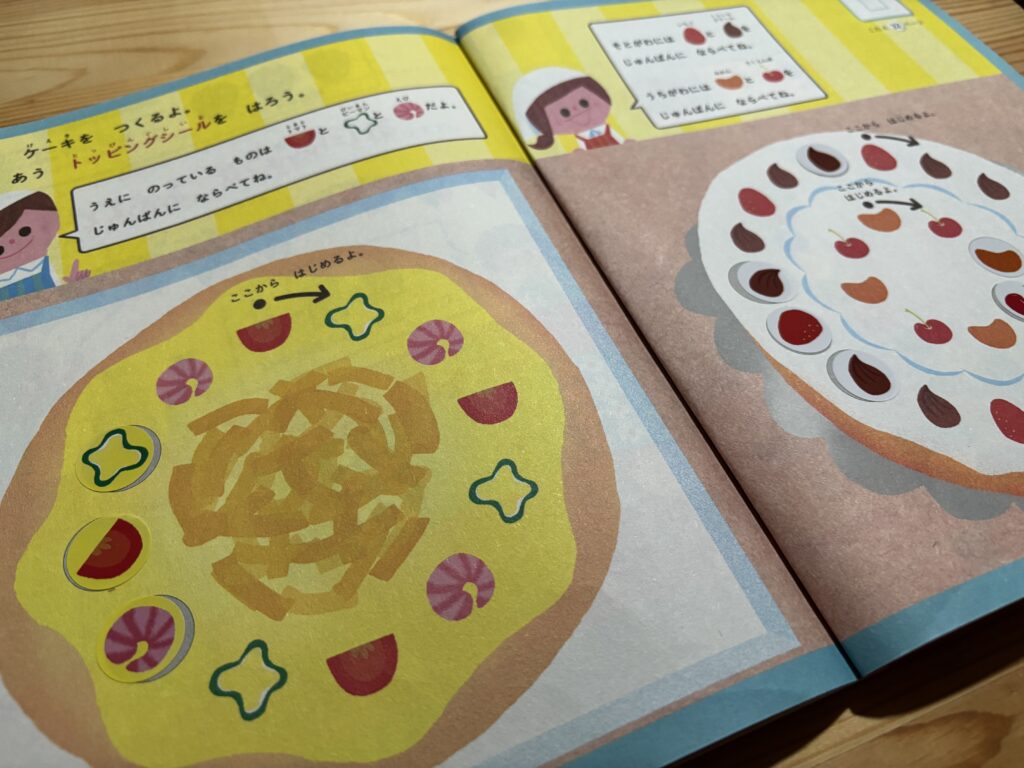

- ★★尺度をそろえて比べる 系列

知育プラスで育てる力

国語と算数に結びつく力

8月号では「尺度をそろえて比べる」がテーマです。

8月号はキッズワークより、レベルアップした内容が多めでした。21ページまでは、キッズワークと同じ内容に繰り返し取り組むことができるため、「ひらがなのなぞり書き」と「仲間分け」を中心に行なっています。

追加でプリントが必要な方は無料サイトで印刷可能です。

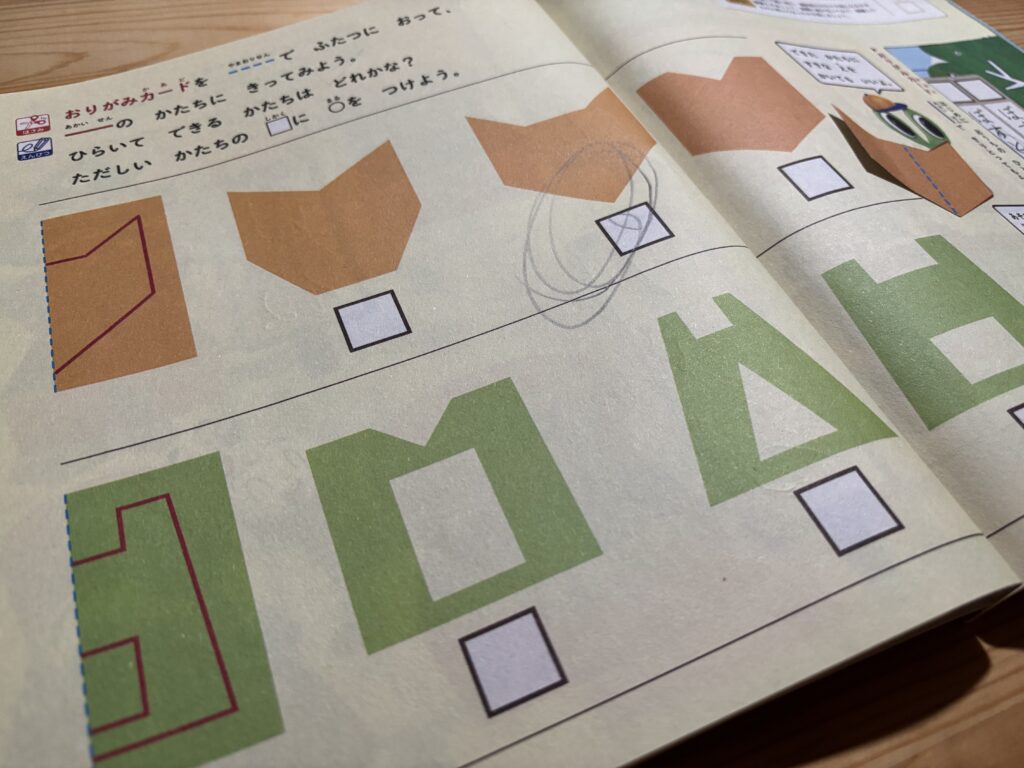

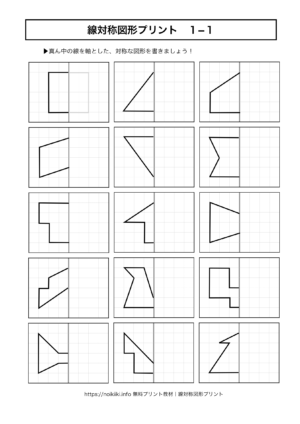

センスを養う「線対称」

初めて線対称の問題が登場しました。学習として取り組むのは、小学校6年生ですが、それまでも「折り紙」や図形の学習などで時折登場してきます。小学校中学年で学習する立体の図形などは、センスと評されるほどなので、幼少期から様々な図形に慣れさせておくことが大切です。

低学年では、生活科や図工の切り絵遊びを通して「線対称」のでき方を学んでいきます。

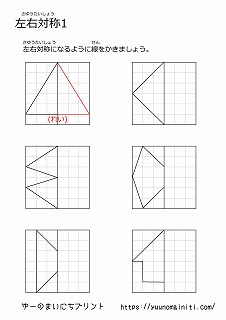

線対称の図形

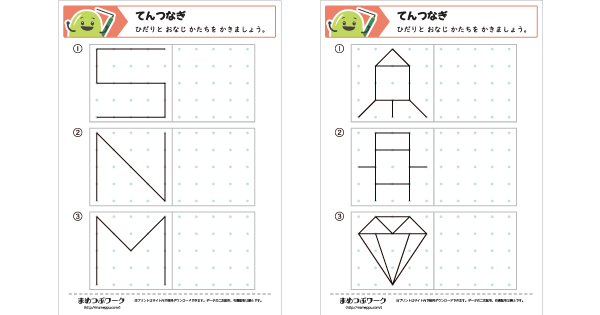

点描写もオススメです。

どれも簡単だった場合は、絵の反転にも挑戦してみてください。傾きがあるものは非常に難しいです。

絵の反転

応用問題にチャレンジ

キッズワークには出てこない問題でした。

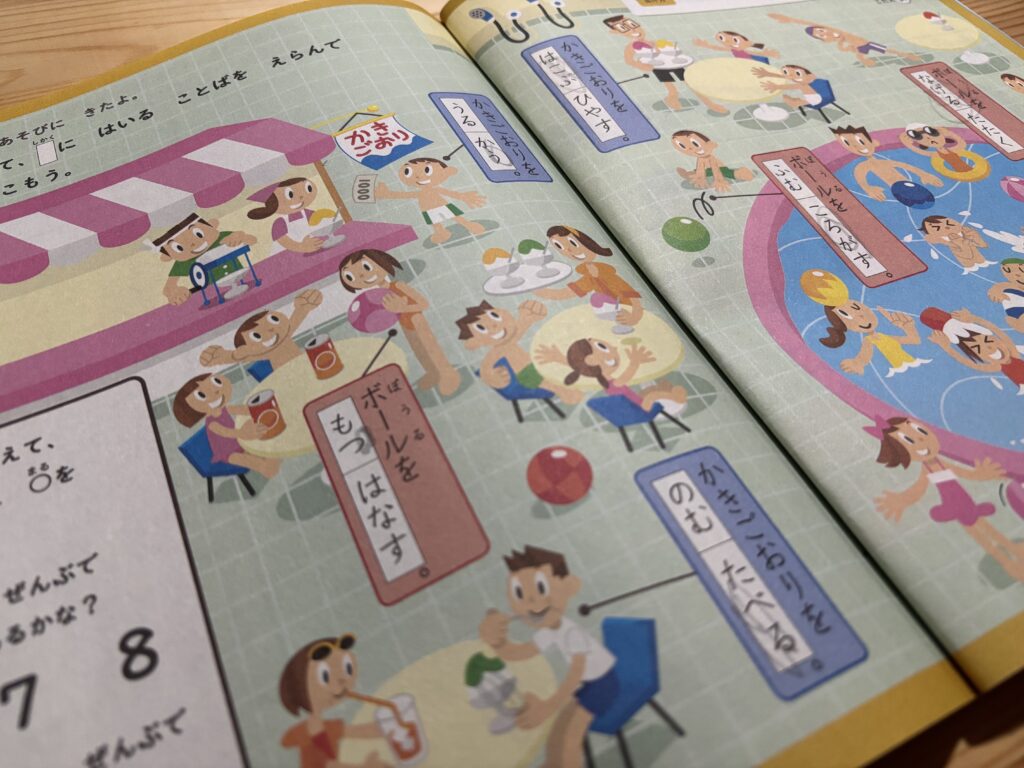

応用問題では、「動詞」と「自然と結びつけた計数」を学習します。1つずつ見ていきましょう。

①お話し上手になる動詞をマスター!

7月号に続き、「動詞」をマスターしましょう。動詞を使いこなすと、形容詞と同様に話のレベルが上がります。また、正しい日本語を習得することにも繋がるので必須語彙です。

そして今回の動詞は「ころがす」や「ふむ」と少し踏み込んだ内容になっています。

「ころがす」を日常で使っているかな?と少し考えさせられました。

②夏の生き物と図形を絡めた問題

公園やお出かけをしていると出会う機会も多くあるセミが取り上げられた問題です。「昆虫」は3年生の理科で学習します。最近では、「虫」を捕まえるという経験が少なくなってきています。住んでいるエリアにもよると思うのですが、虫を触ったことがほとんどない子も多いです。

本当は実物を見て観察することが一番ですが、程よくリアリティーのある絵でセミの生態を学ぶことができます。先月に引き続き、私のような生き物無関心な親からすると大変ありがたい問題でした。子どもにとっては必要だけれど、苦手分野なので親が敬遠しがちな題材を扱ってくれています。

このような親の苦手を補ってくれるこどもチャレンジさんありがたいですよね。

ワーク最難関の挑戦問題

8月号の挑戦問題は「どんなじゅんばん」の問題でした。

テーマとしては「尺度をそろえて比べる」で系列問題でした。キッズワークにも頻繁に登場していたため、難なくこなせたのではないかと思います。

①順番の規則に気づく力

「トマト、ピーマン、えび、トマト・・・」

と順番に並んでいることに気づき、並べていく力が必要です。

吹き出しにあるように、順番をイラストつきで指示してくれているので、ひらがながなくても理解できるようになっています。並べる時に、声に出しながらシールを貼っていくことで順番を意識して並べることができます。

オススメのワーク

挑戦問題や応用問題を楽しく進めることができたのなら、こんなワークもオススメです。

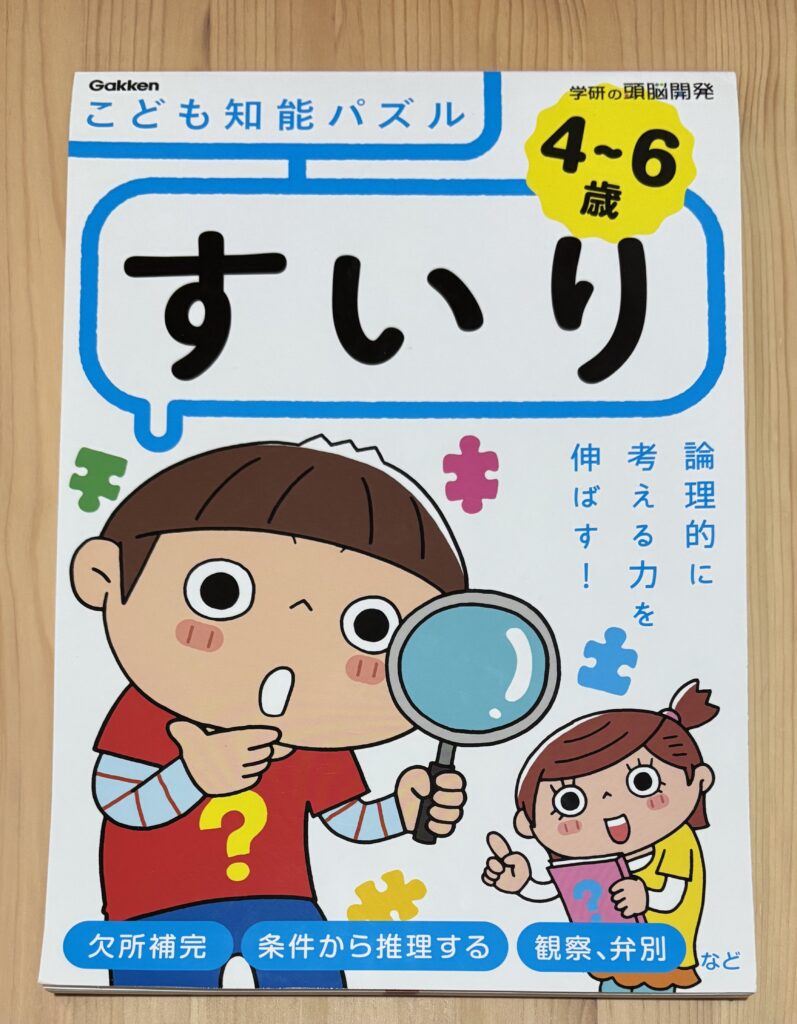

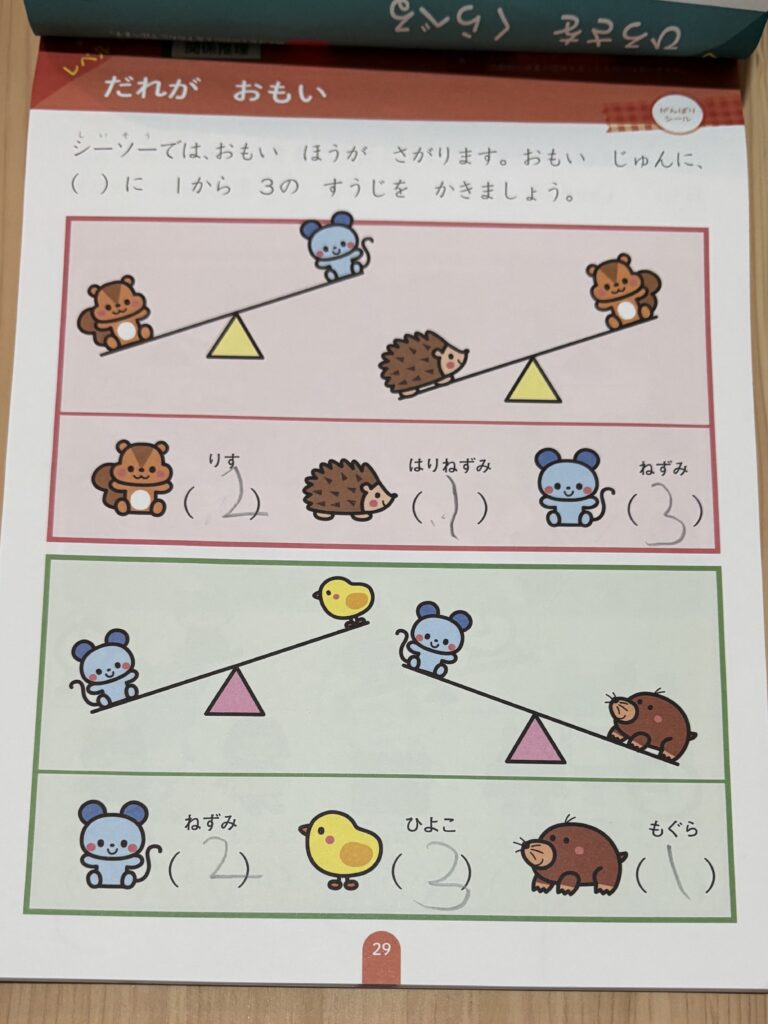

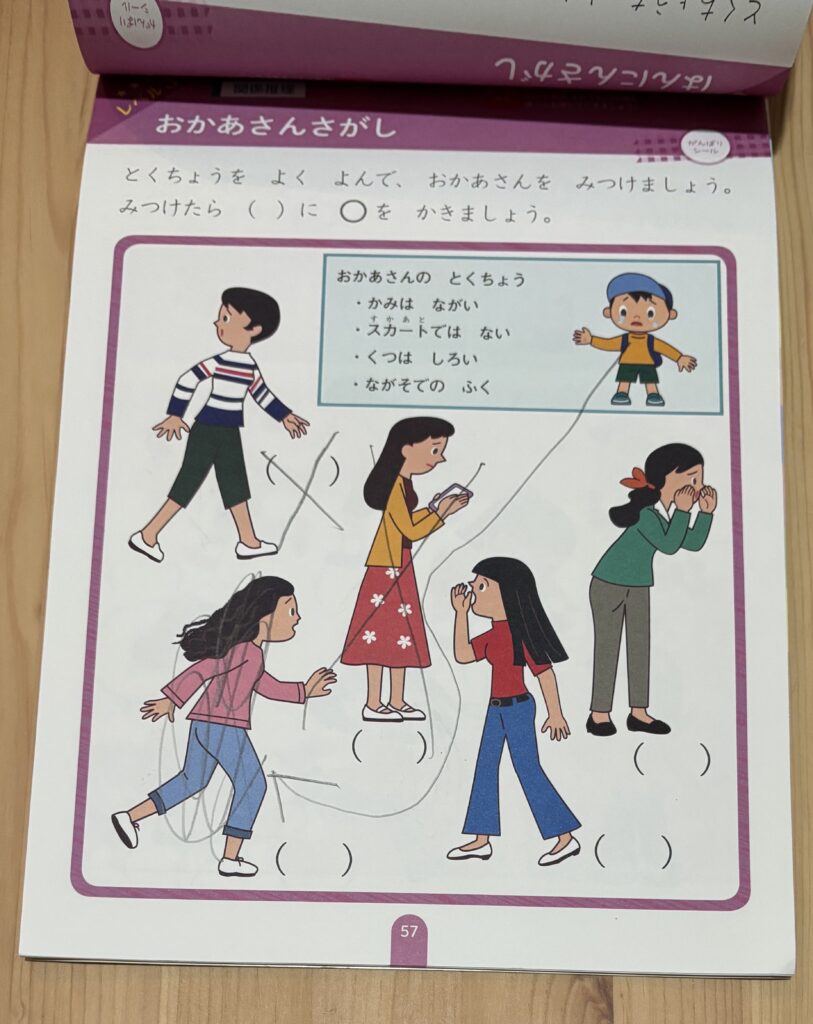

「4〜6歳 こども知能パズル すいり」学研

観察力や条件整理力を育てるのにぴったりの1冊です。

後半には難しい問題も出てきますが、推理問題には楽しく取り組み、探偵気分を味わっていました。

こどもちゃれんじのキッズワークをすぐに終えてしまうお子さんは、ぜひ知育プラスを追加受講することをオススメします。難しい問題を楽しみながら取り組むためには、幼少期からの学習経験が大きく関係します。ぜひ親子で楽しみながら、答えを求める過程も楽しんで欲しいです。

そのためにできるだけ安価で大量に学習できるよう、紹介したサイトやワークをお使いください。

コメント