学校の宿題だけだと物足りない

どの教材がオススメか分からない

親がつきっきりで教えるのは大変

保護者の方からよく聞かれる声です。

家事・育児に仕事にと忙しい保護者の方が、わずかな時間でお子さんの家庭学習を見るのは本当に大変です。

私は現役の小学校教員で、小学生の子を持つ2児の母でもあります。実際に我が子にも進研ゼミ小学講座を受講させており、魅力を大いに感じています。また、10年以上、教員として働く中で、進研ゼミを受講しているお子さんの様子からメリットとデメリットを感じています。この記事では、「進研ゼミって本当に効果あるの?」 「授業やテストに役立つ?」という疑問に、実体験+教員としての視点からお伝えしていきます。

授業との違い・相性は?先生ママが徹底レビュー

授業より少し先取り

進研ゼミ小学講座は、常に授業より半月ほど先取りで学習することができます。

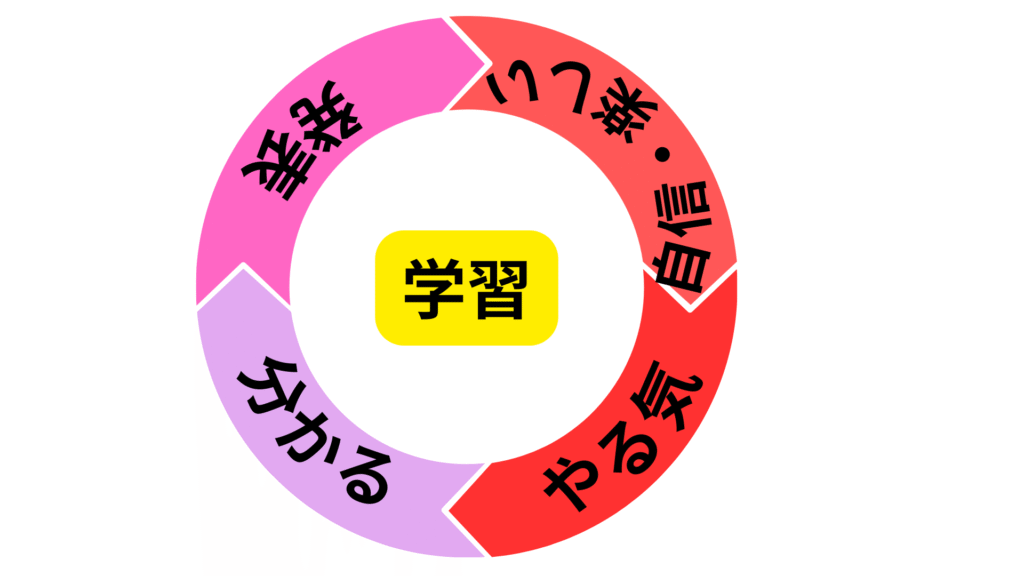

これは、子どもが意欲的に学習するために、大きな効果があります。クラスのみんながつまるところや、分からないところを「自分だけが分かる」というのは、子どもにとって大きな自信となります。

また、分かるからこそ発表もできます。

分かる授業は楽しいです。

楽しいからこそ、さらに自分で学習に励むことができる。それが更に自信となる。

このようにプラスのサイクルが続きます。

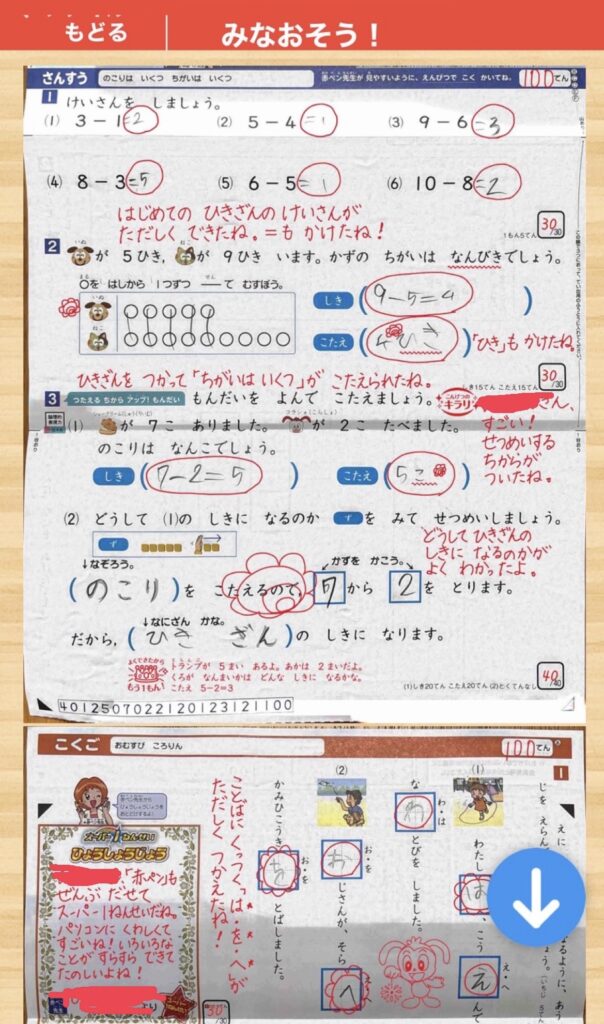

算数テストと比較

肝心のテストとの相性はどうなのでしょう。

進研ゼミ小学講座7月号と学校のテストを比較していきます。

①学習範囲

7月号では、

・ひきざん

「のこりは いくつ。ちがいは いくつ」

・かずしらべ

・まとめテスト

・ひらめきチャレンジ

という構成になっています。

7月の学校での学習内容は

・ひきざん

「のこりは いくつ。ちがいは いくつ」

・かずしらべ

・1学期のまとめ

学習範囲はしっかり被っています。

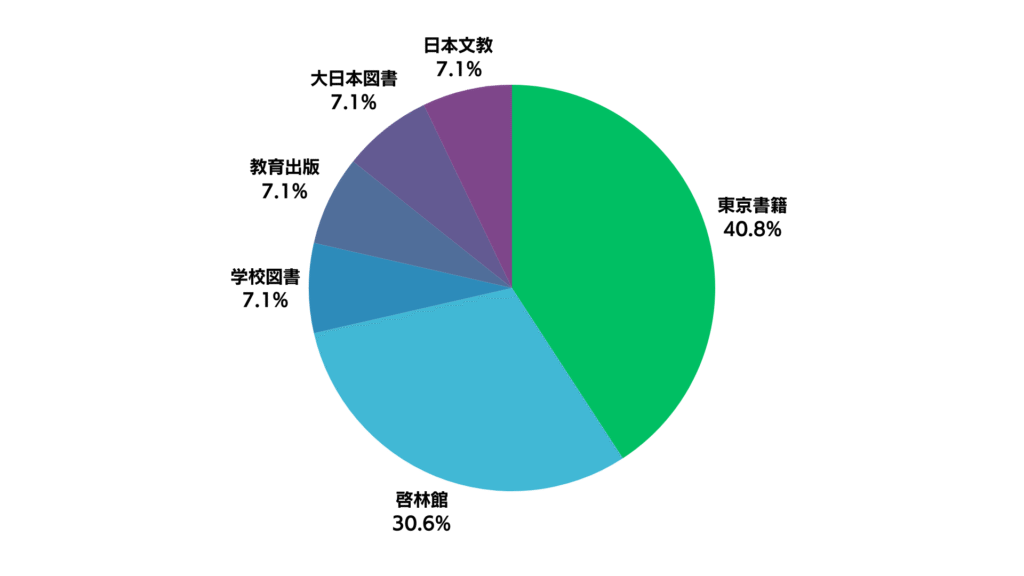

また、お子さんが使用している教科書に合った問題や学習順になるよう、進研ゼミのワークも教科書ごとに対応しています。

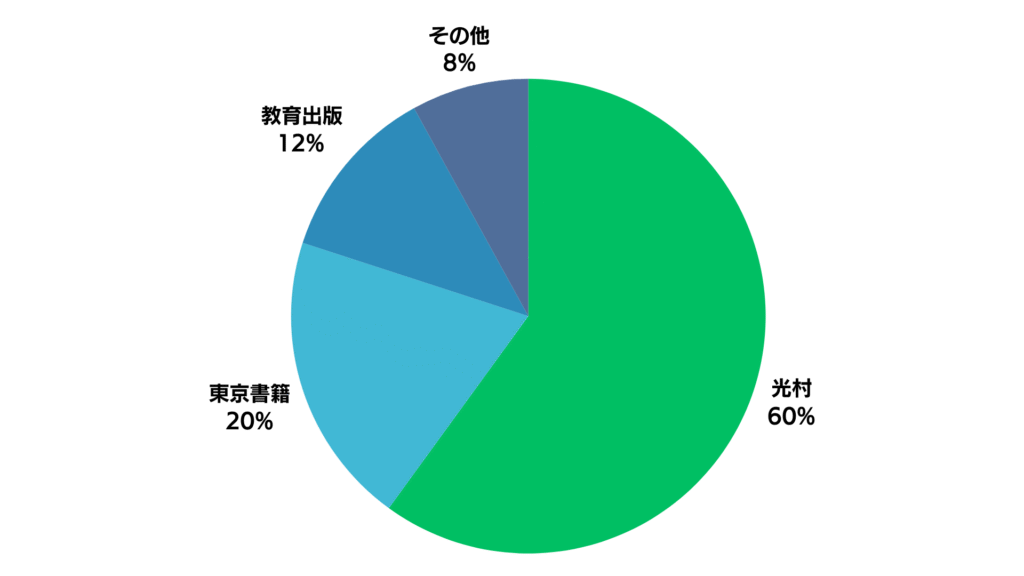

各自治体での算数の教科書使用比率は上記の通りです。

お子さんがお使いのものが、もしかしたら少数派のものかもしれません。そうなると、市販のワークを選ぶ時に注意が必要です。

市販のワークを用意する際に、学習指導要領や教科書に準じたものか判断するのは、少し手間がかかります。その点、進研ゼミは全ての教科書に適応したワークが準備されています。また、進研ゼミは初回の教科書登録のみで済む点も助かります。

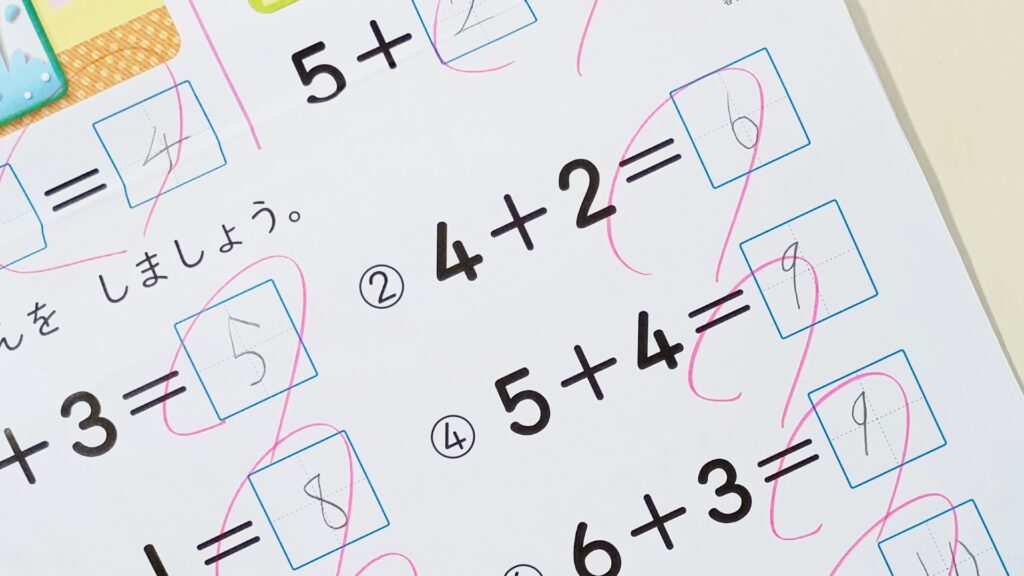

②学習内容

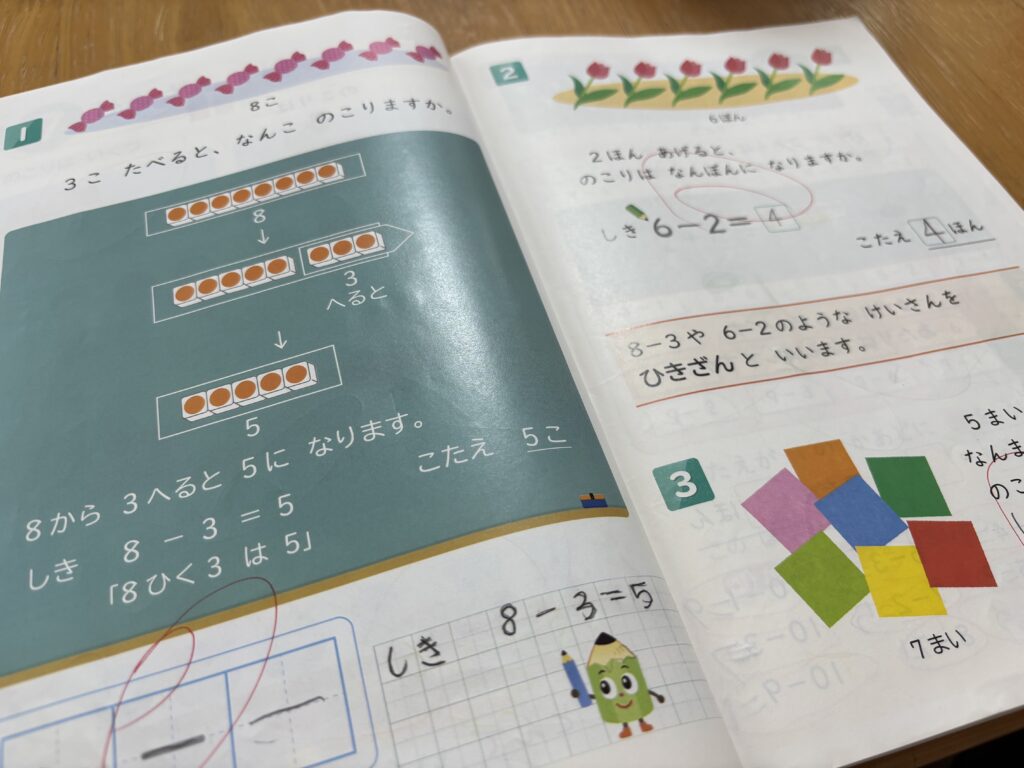

教科書と比較すると、「ひき算」部分は教科書では12ページ。進研ゼミでは20ページとなっています。内容量的に、進研ゼミの方がより詳しく解説していることが伺えます。

詳しく見ていきましょう。

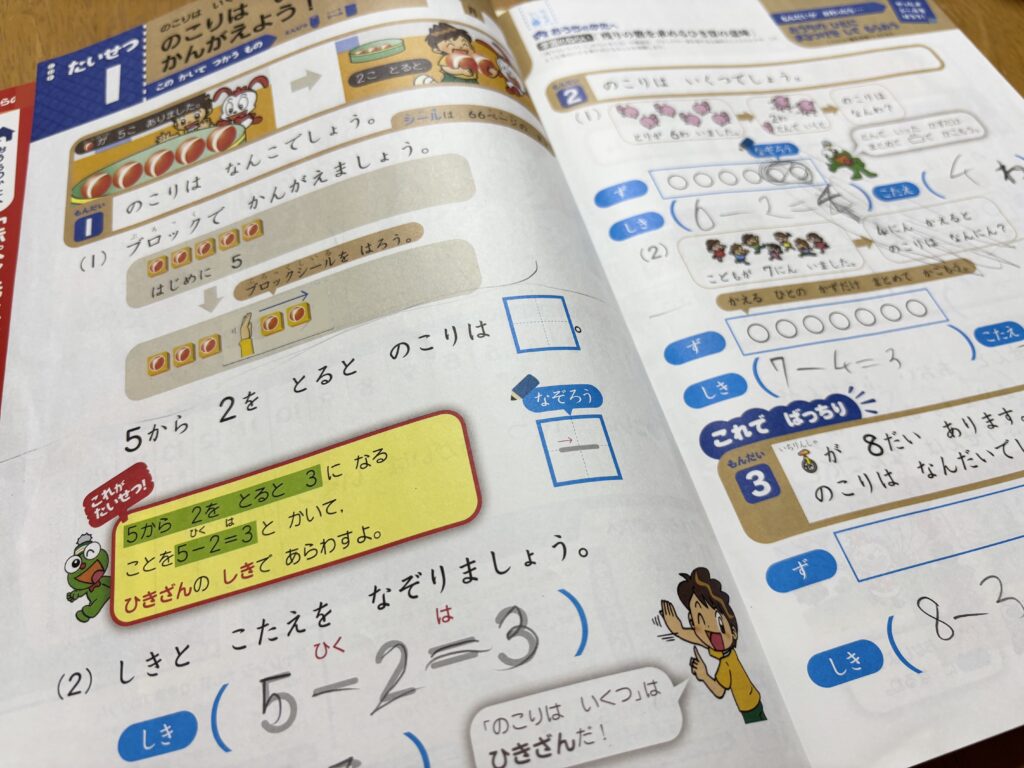

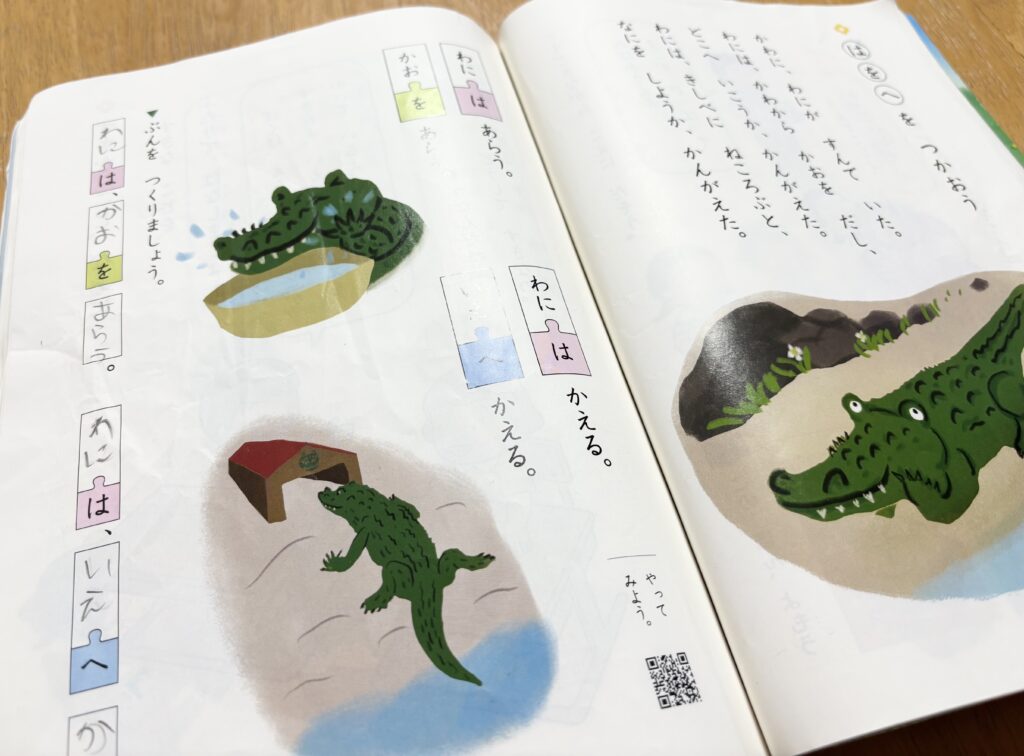

「ひき算」の導入部分は、どちらも丁寧に解説しており、図や絵で視覚的に捕らえやすくしています。進研ゼミで先取りの際も、図があるので1人で学習を進めることができました。

次に「残りの数」を求めるひき算の一般的な文章問題です。

教科書では4つ、進研ゼミは10こと問題数が多いため、十分な問題量です。

そして「ちがいは いくつ」です。

教科書と進研ゼミ共に7こです。

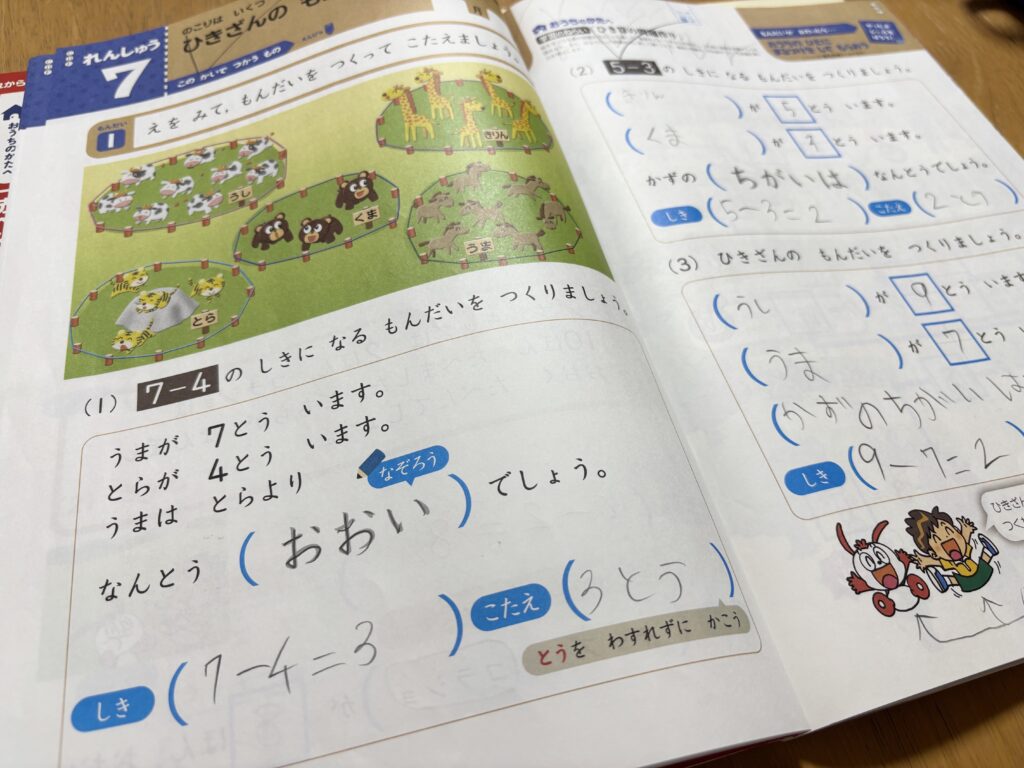

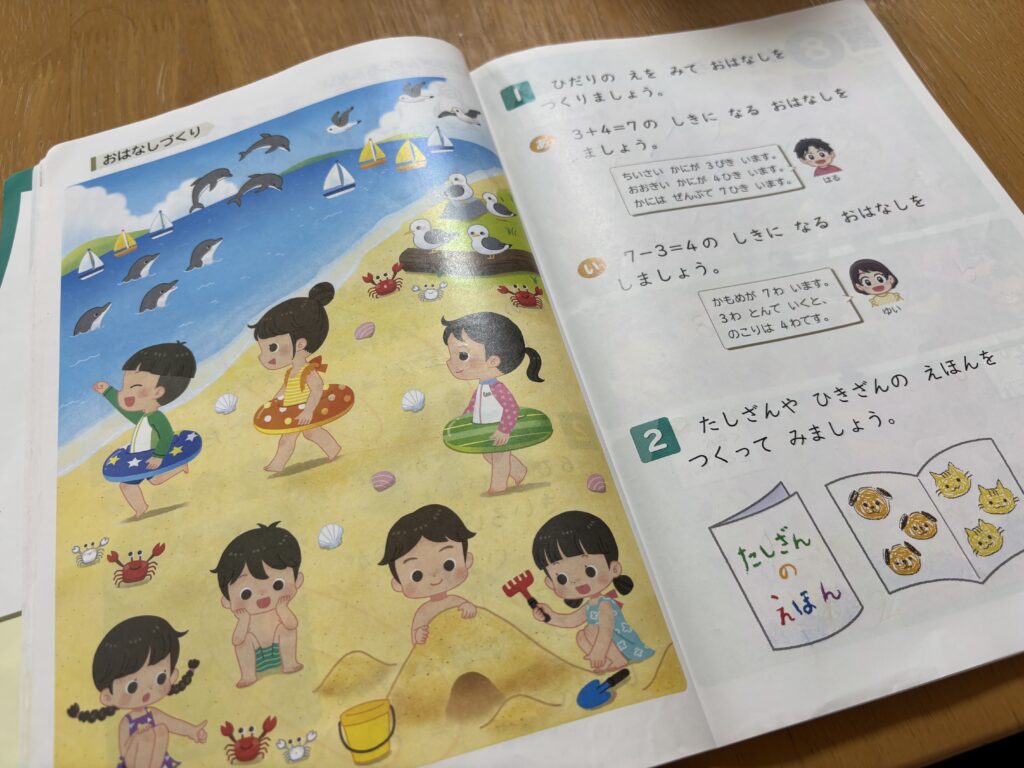

最後に「ひき算」の問題づくりです。

教科書と進研ゼミ共に見開き1ページですが、進研ゼミは、作り方のサポートがついています。これは、親としては助かりますね。

こういう絵のみのページだと、何を教えたらいいのか分からない時があります。しかし、このようなサポートがあることで、ひき算の文章題には、「どちらが多いか」と「ちがいはいくつ」の2種類があり、そのどちらも使いながら問題を作ればいいということが分かります。

先取り学習としては優秀なワークです。問題ばかりだと、1人で先取りをすることはできません。しかし、サポート付きの問題があることで1人で学習を進めることができる上、学校での学習の予習となります。

③出題率

全問題、ワーク内の問題と類似性があり、テスト対策としても申し分のないワークです。

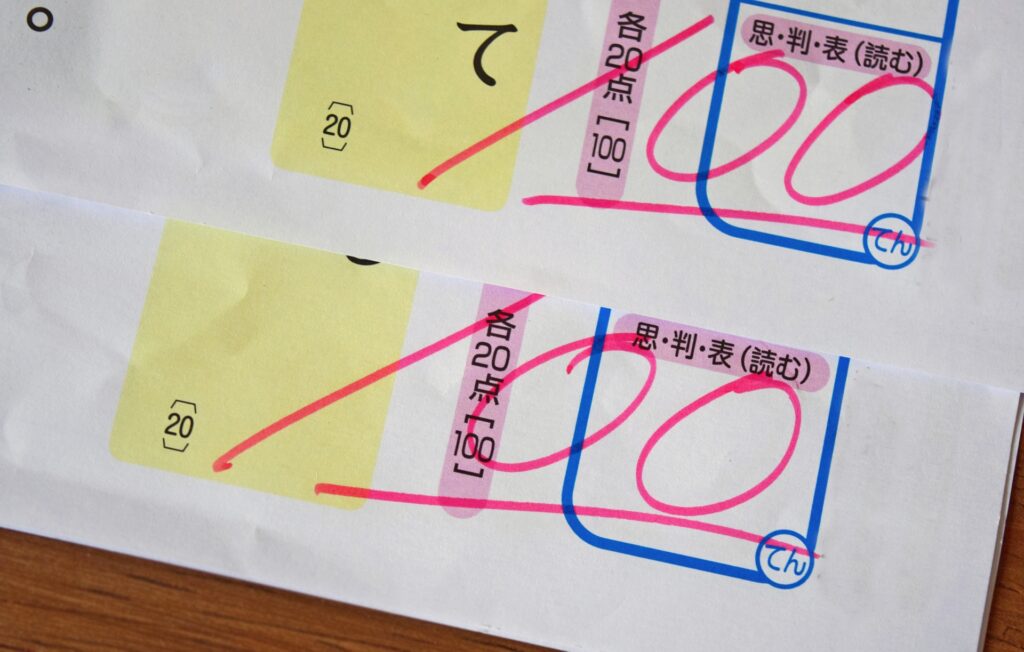

テストの表面は、知識・理解が問われる問題。裏面は思考・判断・表現が問われる問題が多いです。

何が違うのか?

簡単に言うと、知識・理解問題は一問一答の基礎的な問題です。思考・判断・表現問題は文章問題や、問題作り、考え方を問われる問題です。

ひき算を例にすると、

知識・理解問題は、ひき算の計算問題です。

思考・判断・表現問題は、文章題や問題づくりです。

進研ゼミのワークは、そのどちらの問題にも対応した問題が多くあり、十分テスト対策に繋がると言えます。

また、ワーク後半には応用部分も設けられているため、全国学力テスト対策としても十分使えそうです。

国語テストと比較

進研ゼミ小学講座7月号と学校のテストを比較していきます。

①学習範囲

7月号では、

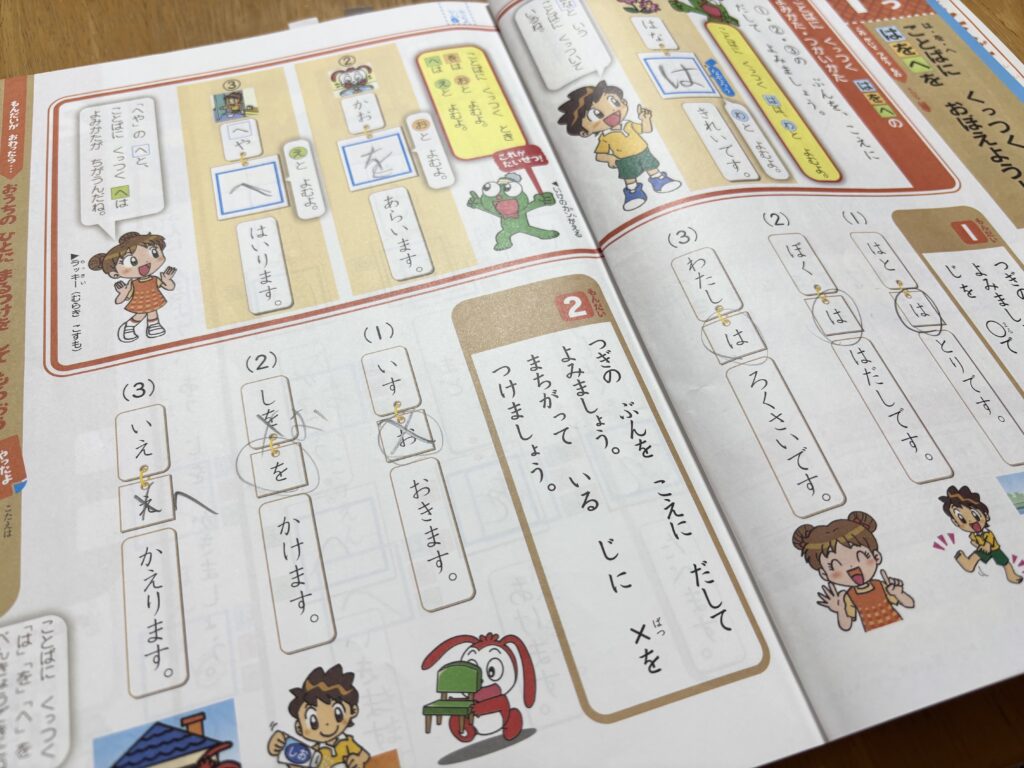

・「は・を・へ」の使い方

・すきなこと、なあに

・おむすびころりん

・こんなことがあったよ

・ばっちり まとめテスト

・かんがえるチャレンジ

7月の学校での学習内容は

・おおきなかぶ

・「は」「を」「へ」をつかおう

・すきなこと、なあに

・おむすびころりん

学習範囲はしっかり被っています。

また、お子さんが使用している教科書に合った問題や学習順になるよう、進研ゼミのワークも教科書ごとに対応しています。

市販のワークを用意する際に、学習指導要領や教科書に準じたものか判断するのは、少し手間がかかります。その点、進研ゼミは初回の教科書登録のみで済む点も助かります。

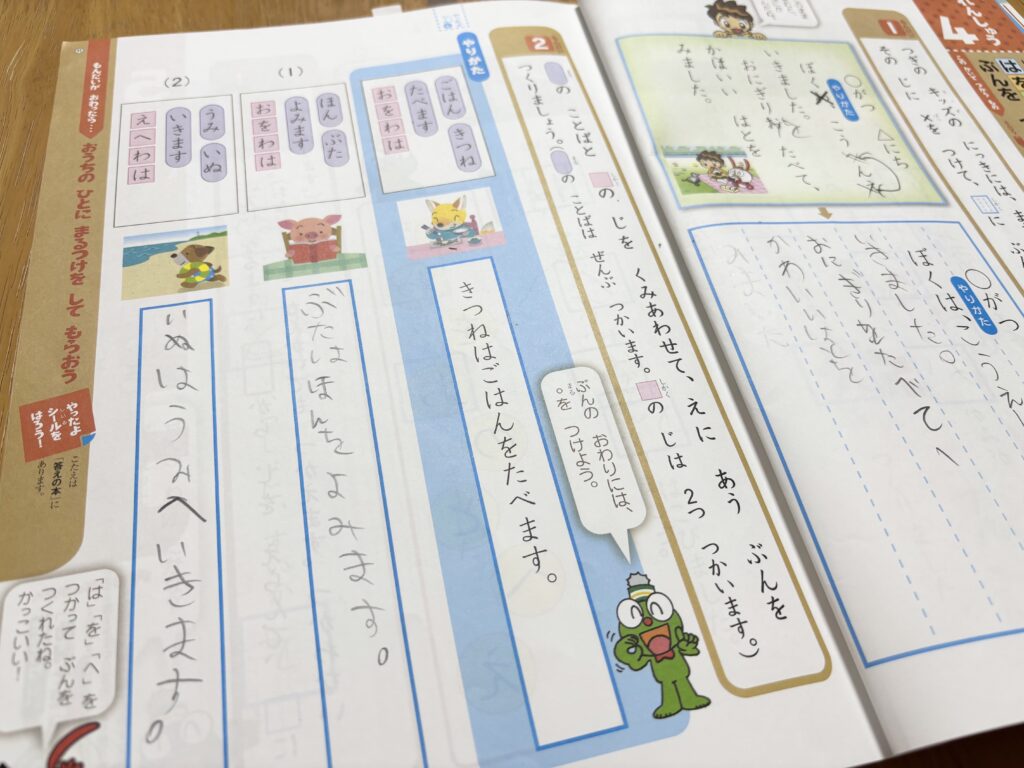

②学習内容

教科書と比較すると、「は、を、へ」の部分は2ページ。進研ゼミでは10ページ。圧倒的な差があります。

正直、教科書だけで「は、を、へ」などの言葉の使い方を習得することは不可能だと感じています。追加で練習をすることが必須です。

また、「おむすび ころりん」部分では、教科書では本文のみの掲載で、問題文はありません。一方で進研ゼミは、9ページにわたり読解問題がありました。実際に授業内で発問する内容やテスト対策として行うプリントと同じような問題が多数ありました。

③出題率

全問題、ワーク内の問題と類似性があり、テスト対策としても申し分のないワークです。

テストの表面は、思考・判断・表現が問われる問題。裏面は知識・理解が問われる問題が多いです。

何が違うのか?

簡単に言うと、思考・判断・表現は文章の読み取りや、読み取ったことから自分の考えを表出する問題です。知識・理解は漢字や文字の読み書き、文法、言葉の使い方などです。

進研ゼミのワークは、そのどちらの問題にも対応した問題が多くあり、十分テスト対策に繋がると言えます。

また、ワーク後半には応用部分も設けられているため、語彙力の育成や表現力の向上に繋がります。

学校で見える「進研ゼミをやっている子」の特徴

教師の立場から見ていても、進研ゼミをやっている子には概ね特徴があるように感じます。もちろん全員に当てはまるわけではありません。あくまで私が出会った子の中で多かった特徴です。

①発表回数が多い

これは非常に感じます。

知識として知っているため、理科、社会、算数は単元の初めのあたりの学習や実験の予想を問う発問に対しては、自信を持って発表することができています。

②自主学習で困らない

何を学習しても良いと言われると親子ともに悩んでしまう自主学習ノートです。進研ゼミのワーク内に、社会の小ネタや算数の解き方アドバイスがあるため、それを自分なりにまとめている子が多いです。

③応用問題が苦手

知識問題が得意な一方で、思考力が問われるような応用問題は苦手な子が多いように感じます。もちろんクラスの中でも、応用問題ができる子は少ないですが、急に手が止まってしまうように感じます。

進研ゼミのメリットとデメリット

進研ゼミ メリット

①授業・テストに直結

ワークでの学習が、そのまま授業やテストに直結します。そのため、頑張りが目に見えて表れます。また、授業での「分かる」ということが子ども自身への気づきにも繋がります。

②親が解説しなくても進めやすい

授業の予習や復習としても、教科書通りの学習手順のため、子どもが混乱することなく自力で進めることができます。つまずくような問題も、ヒントやサポートがあるため1人で学習を進めることができます。

③親の教え方 指南書

親世代と、今の教え方が異なっているところも多いです。そんな時に、親の教え方でやってしまうと、子どもは混乱してしまいます。

そのため、教科書通りの手順で解説してくれる進研ゼミのワークは、助かります。

何を大切にして、問題を解いていくのか分かりやすいので、家庭学習教材としてもおすすめです。

進研ゼミ デメリット

①子どもによっては続かない

毎月25日前後になると進研ゼミが届きます。それまでにワークと赤ペン先生への提出を終わらせておく必要があります。

進研ゼミの方でも、学習スケジュールが示されていますが、予定通り進まないことが多々あります。コツコツするタイプの子どもは、自主的に取り組みますが、お子さんの性格によっては教材が溜まってしまうことがあります。

土日や長期休みにまとめて取り組む家庭もあります。我が家は、じっくり取り組みたいので土日にまとめて一緒にやります。

②丸付けは親必須?!

確かに進研ゼミでは、親に丸付けをしてもらうことを推奨されていますが、私はしておりません。我が子も、丸付けにそこまでこだわってはいないので、さらっと確認して間違っていれば声かけをしますが、学校の宿題のように完璧にチェックはしていません。

親子で頑張りすぎると疲れてしまうので、ゆるく続けています。

続く?続かない?実際にやってみた感想

小1男子 進研ゼミ正直レビュー

長男は年少時から、こどもチャレンジと知育プラスをやっており、継続して進研ゼミを続けています。

年長ワークの最後にはコラショが登場しており、「かわいい」とメロメロ状態から自然と進研ゼミに移行してきました。

始めた当初から今も、毎月決まった日に届くので、開封を楽しみにしている様子です。そして、賛否両論ある付録類も、楽しみなようで、意欲的に毎月取り組んでいます。特に漢字ポスターや地図ポスターは親目線でも良品です。お風呂場やリビングに貼って次男と自然と学習してくれています。

また、赤ペン先生への提出も返事がもらえたり、ポイントが貯まっていくのが目に見えて分かったりするので、提出を滞ることなく続けています。

夏休み期間中も、付録として別冊ワークがあったため学童に持っていくことができたので助かりました。また、お友だち内でも進研ゼミをやっている子が多いため、学童で一緒に学習をしていることもあったそうです。

我が家は、息子の反応的にも内容的にも満足感を感じているため、今後も進研ゼミは継続の予定です。

進研ゼミを続けるコツ

我が家は、週末にまとめてワークに取り組んでいます。

毎朝の学習は、他の教材を使用しており、平日の帰宅時間は6時頃なので就寝時間の8時までは、学校の宿題に追われているためです。

進研ゼミのワークスケジュールでは、赤ペン提出も含めてプランニングしてくれていますが、それ通り進んだことはありません。

お子さんの実態に合わせてゆる〜く、取り組んでいくことが継続のコツです。

あえて言うなら、赤ペンの提出日だけは「今月中にする」など、おしりは決めておいた方がいいと思います。

まとめ 進研ゼミはこんな家庭におすすめ!

進研ゼミは、上記3点の希望に合う通信教育です。一方で、「ハイレベル志向」や「中学受験」を意識した家庭には、物足りない教材かもしれません。

参考になれば幸いです。

コメント