8月に入り、夏休みも残すところ1ヶ月を切りました。残りの宿題も気になるところですが、9月からも楽しく学校生活を送るためには、そろそろ2学期を見据えた準備も必要です。

特に小1算数の「時計」は大半の子どもがつまずく鬼門です。事前に学習しておくことで、子どもが自信を持って学習に取り組むことができます。

小学校教員を10年間続けている2児の母目線で、お家で無理なく行う「時計」の学習方法や、オススメのワークを紹介します。

2学期に向けて「時計」のどこでつまずくかを予測!

夏休みにできる!時計の予習法

時計学習の手順

小1の2学期に時計の学習を概ね終了します。

その時点で、「今、何時何分なのか」理解できていることが求められます。

小1 9月ごろ

①時計の文字盤、短針・長針の理解

②正時の理解

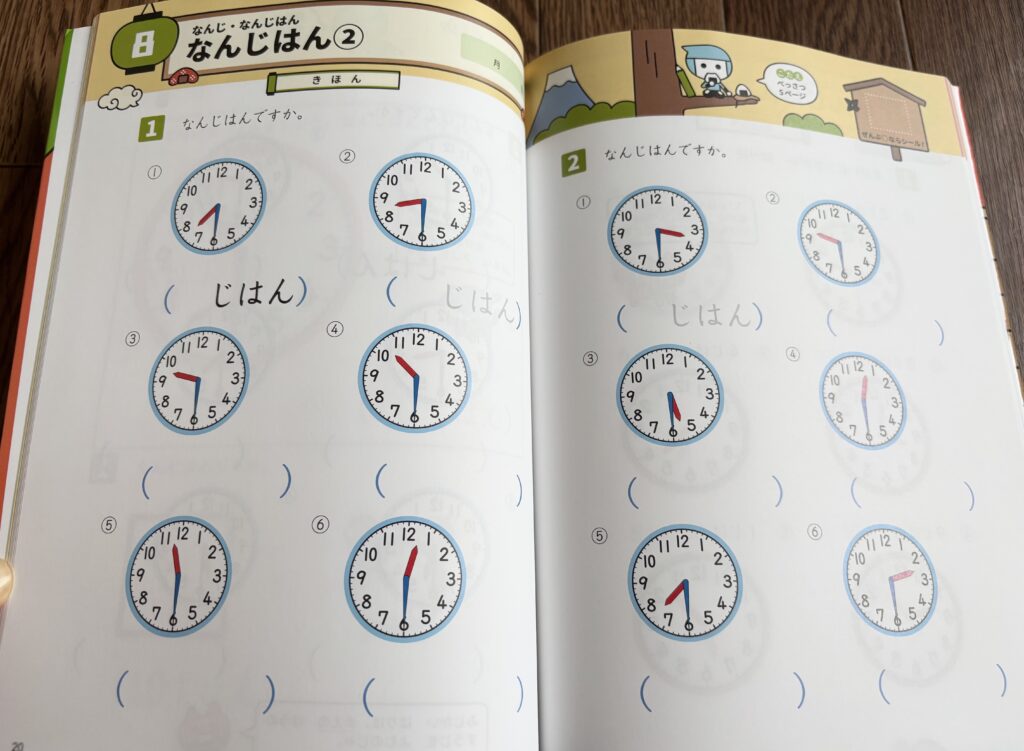

③30分(はん)の理解

小1 12月ごろ

④5分ごとの時間の理解

⑤1分ごとの時間の理解

時計学習 必須アイテム&オススメワーク3選

我が家が実際に使用しているワーク類を紹介します。

音の出る とけいえほん いま なんじ?

これは必須アイテムです。

なぜなら、読み方を音声で教えてくれる素敵な時計だからです。これから始まる時計の学習にはなくてはならない存在です。

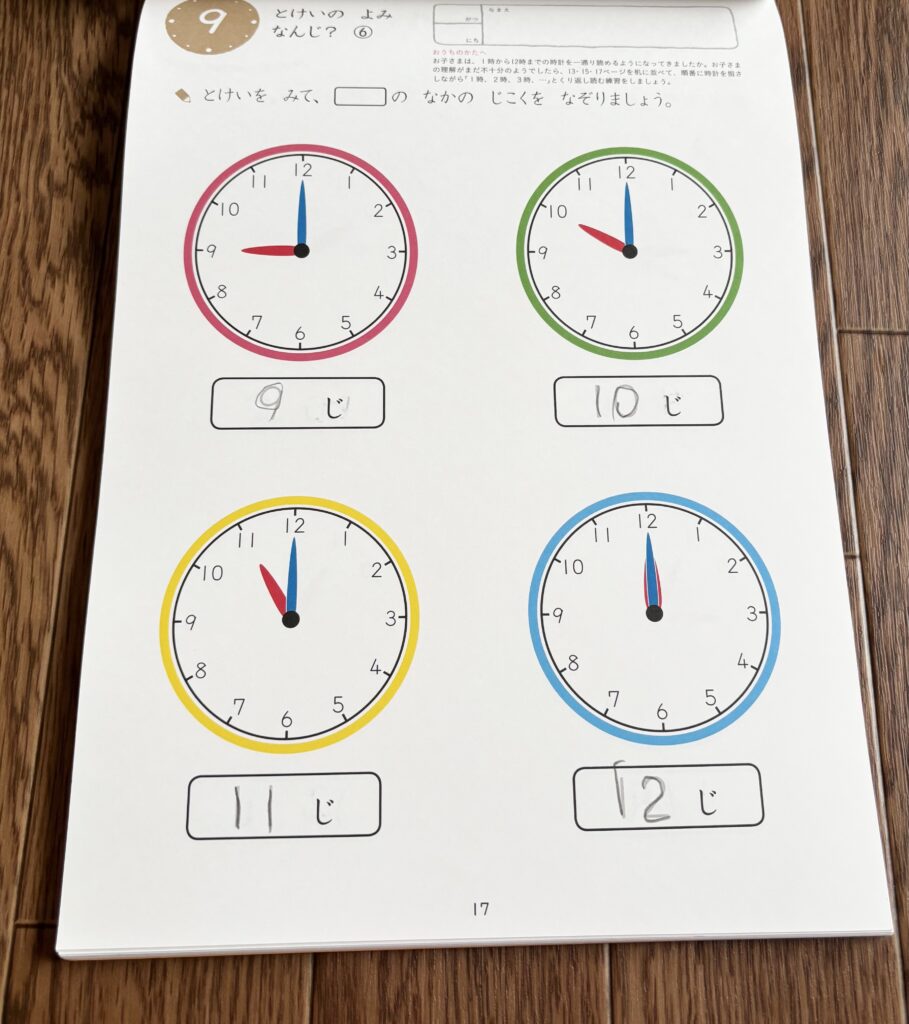

はじめてのとけい

レベル★

デジタルではなく、アナログ時計に慣れさせるために、時計の数字を一緒に描いたり、針を書き込んだりして、数字の順番や位置を確認します。

ワークが簡単すぎるかもしれませんが、肝心なのは時計アレルギーを作らないことです。

あえて簡単すぎるのでは?と思うくらい時計のハードルを下げることが大切です。

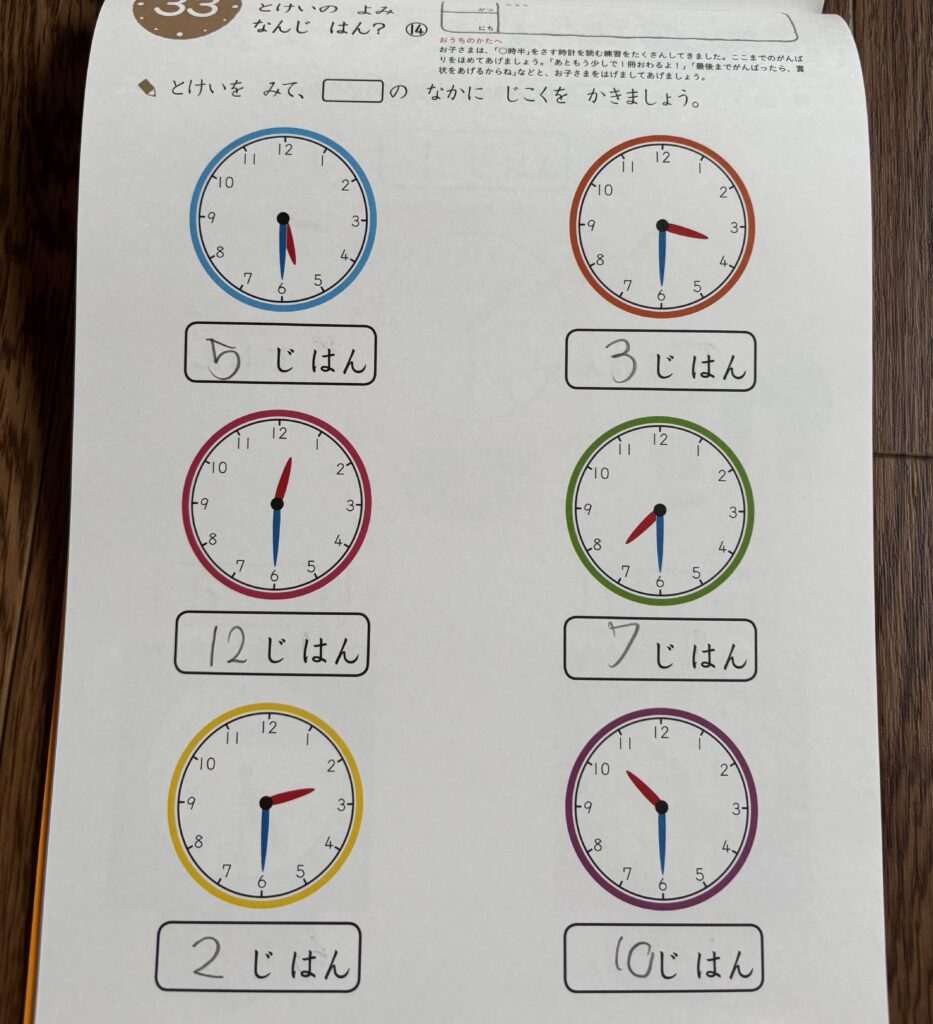

大きいかず (算数の壁をすらすら攻略! 1の巻)

レベル★★

先ほど紹介したワークの復習を冒頭でチラッとしてくれます。

算数が得意なお子さんであれば、こちらのワークから始めてみてもいいと思います。

P31までが学校で9月に学習する内容で、ワークの残り部分は12月に学習する内容です。

我が家では、コピーして何度も学習するつもりです。

余談ですが、同シリーズで小2対象の問題集もあり、こちらも小2にはオススメです。

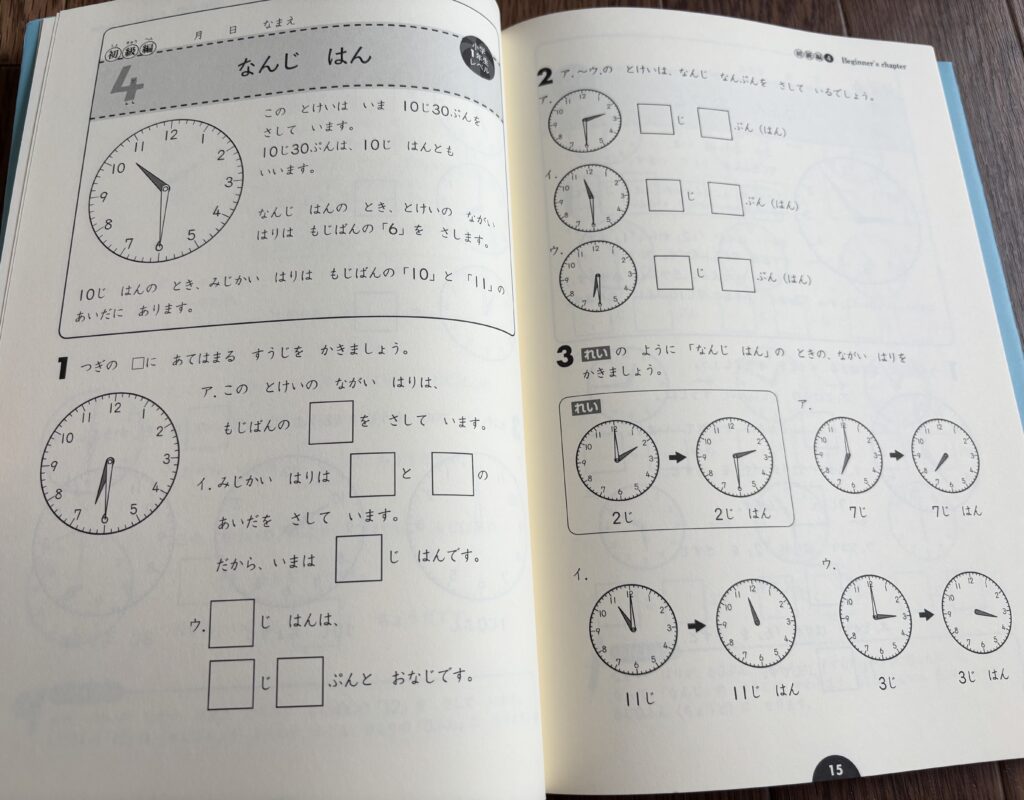

時計と時間プリント

レベル★★★

小学生対象のワークとして、我が家は陰山英男先生のワークを愛用しています。小学3年生まで続く時計学習対策として、こちらのワークもオススメです。

小1〜小6向けに「時計」の学習が一冊にまとめられているワークです。

ワークの終盤では、もはや大人も手が止まる難問が続いていますが、中学受験対策としてもオススメです。

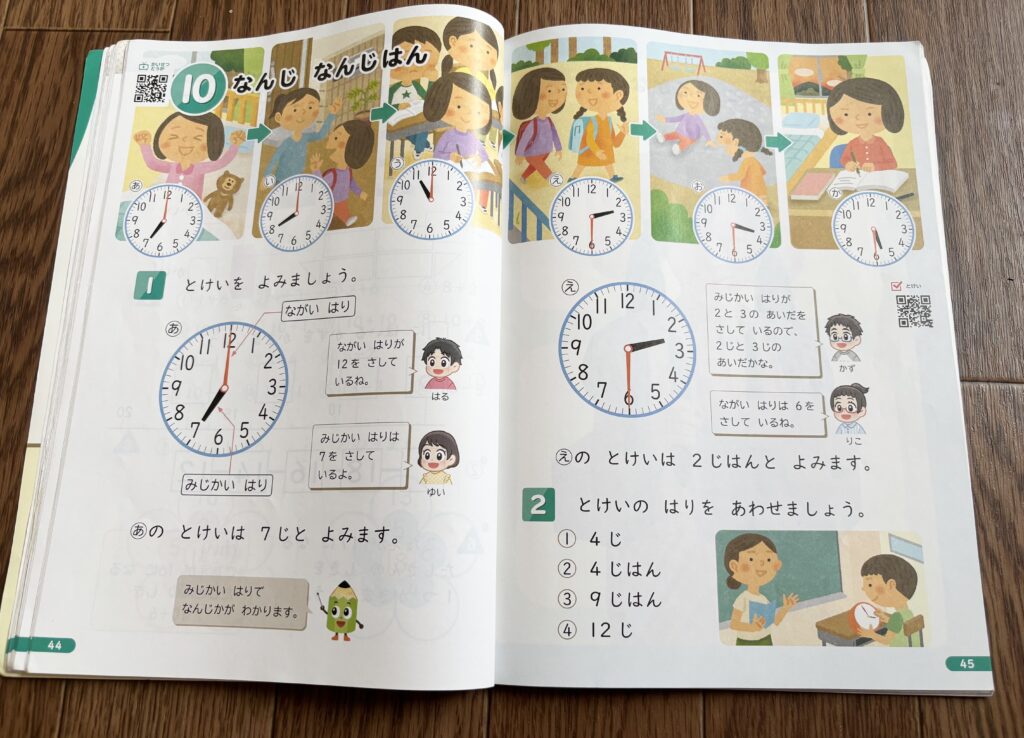

教科書はベーシック!

最近の教科書はすごいです。私たち親世代では考えられないくらい進化しています。出版社により異なるかもしれませんが、単元によりQRコードが付いているページがあり、読み込むと、授業をしてくれるのです。

Youtubeで見よう見まねで教えてみたり、自分の経験で教えてみたりしたことはありませんか?

単元によっては、昔と教え方が違うものがあり、子どもと喧嘩になってしまったなんて話もちらほらと・・・。

その点、教科書通り授業では教えるので、教科書の教え方で家庭学習をすると間違いありません。

ワークである程度の基礎知識がついたのならば、最後に教科書問題に挑戦してみてください。つまることなくできたら、2学期から始まる「時計」の学習は安心です。

小1の算数、時計でつまずく理由とは?

時計の学習は大半がつまずきます。

そして「時計」は小学3年生まで続く学習ですので、長期間苦しむことになります。できるだけ、早い段階から苦手を克服することが算数嫌いにならない秘訣の1つです。

そもそも、どうして「時計」学習でつまずくのか?

要因は大きく4つです。

①時計の仕組みの複雑さ

時計は「短針」と「長針」があり、分や時という2つの単位が交わる仕組みで動いています。これが初めて学ぶ子どもにとって、非常にわかりにくいようです。

②10進法と異なる仕組み

普段は「10ごとに繰り上がる(10進法)」ですが、時計は「60」や「12」という単位で区切られており、数の読み方・進み方に馴染むのに時間がかかります。

③目盛りや数字が混乱しやすい

文字盤の「1〜12」や「5分きざみ」など目盛ごとに意味が違い、短針・長針の位置関係も読み取りにくいです。

④実体験との結びつきの弱さ

「何時何分」という表現を、生活の中でどのくらい体験しているかによって理解のしやすさが大きく変わります。生活で時計を見る機会が少ない場合、イメージがつかみにくいです。

普段から算数に苦手意識があり、いきなりワークに苦手意識を持つお子さんの場合は、こちらのブログも参考にしてください。

分からない内容をいきなり書くという行為は、大人が思う以上にハードルが高いです。口頭で答えるような内容から始めてみるのも1つの方法です。

まとめ

自治体にもよりますが、小1の2学期以降から成績表の表示も異なってきます。より、小学生としてお勉強感が増してきます。

お子さんが「苦手」と感じる前に、家庭でのサポートをしてあげると、親子ともにより一層、楽しく学校生活を送ることができますよ。

コメント