こどもちゃれんじをやっているけれど、キッズワークの問題量に物足りなさを感じていませんか?

我が家は2児とも、すぐにキッズワークを終わらせてしまうので手持ち無沙汰を感じていました。私は10年以上小学校教員として、働いている2児のワーママです。この記事を読むことで、こどもちゃれんじに取り組みながら、市販のワークや無料プリントサイトを活用しながら手軽に、安価に、問題量を増やすことができます。

キッズワークすてっぷ7月号

7月号で身につく力

*促音・・・「っ」「ゃ」などの小さな音

*順序数・・・1番目、2番目といった順番を表す数。

*系列・・・物事を順序立てて並べる。

7月号のテーマは「促音」です。最後にして最難関の部分です。ただ、これで全てのひらがなの読みを終えたことになります。そして、ひらがなの「書き」においても今月号で全てを終了します。最難関の「ゆ」や「あ」などの回って払う文字が登場します。

7月号 内容一覧

様々な問題パターンの組み合わせで、子どもが楽しく取り組めるような構成で29ページの仕上がりとなっています。

- 迷路

- ひらがな なぞり書き

- 条件整理

- 間違い探し

- 影絵

- ひらがな読み 促音

- 計数&集合数

- ★条件迷路

- 左右理解、順序数

- 系列

キッズワークで育てる力

国語に結びつく ひらがなを書く力

こどもちゃれんじの年間計画をみる限り、10月までにひらがなの書きができることを目指しています。そのために年中の7月には、ひらがなのなぞり書きを中心に行なっています。そして小学2年生くらいまで苦労する「っ」や「ゃ」などの小さい文字、「促音」を中心に学習します。1つずつ見ていきましょう。

①迷路から「なぞり書き」に移行中!

6月までは「書く力」を楽しく身につけるために、迷路遊びが多く取り扱われていました。しかし、7月号からは、単純な迷路ページは1ページのみです。それに引き換え、「なぞり書き」ページは、8ページと豊富な取り扱いになっています。

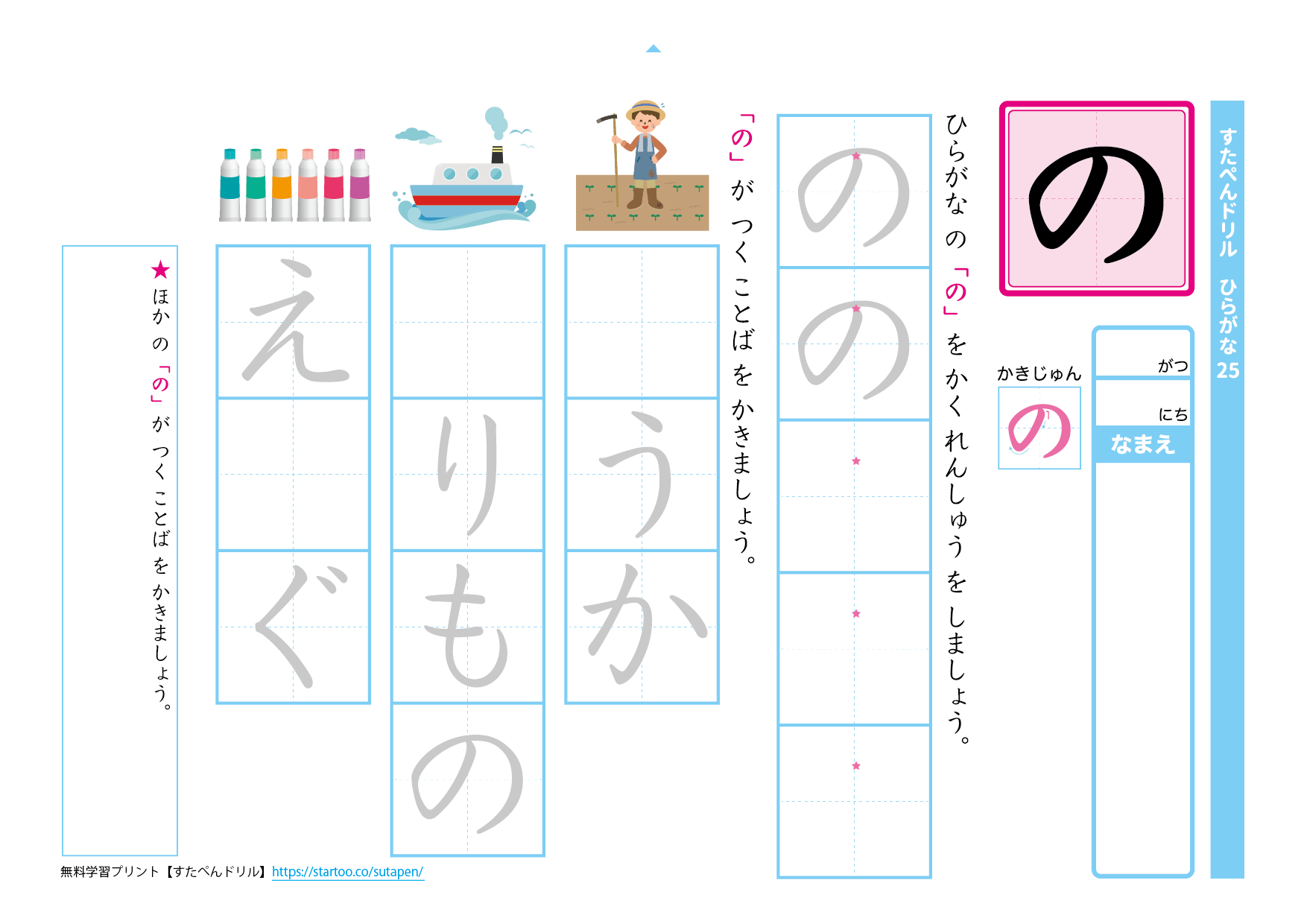

ひらがなの「なぞり書き」プリントは無料サイトにたくさんあります。

しかし、ひらがなをなぞるだけって面白くないですよね。まだ学習習慣が身についていないお子さんだと嫌がる可能性もあります。そんな時は、お子さんの好きなキャラクターやのりものの名前を書くことと繋げられれば楽しく取り組めます。

そして、もちろん「迷路」もオススメです。 直接ひらがなを書くことには繋がりませんが、細い道やくねくね道をたくさん経験することで「書く力」が定着します。

②ひらがなのボスキャラ「促音」

ボスキャラと言いながら、扱いは4ページと軽めです。知育プラスのワーク7月号では、取り扱いがありませんでした。

しかし、普段小学校で教えている中で低学年がよく書き間違えているところが、この促音です。小学校入学後、困らないように少しでも基礎を固めてあげたいところです。

*促音・・・「っ」「ゃ」などの小さなひらがな。

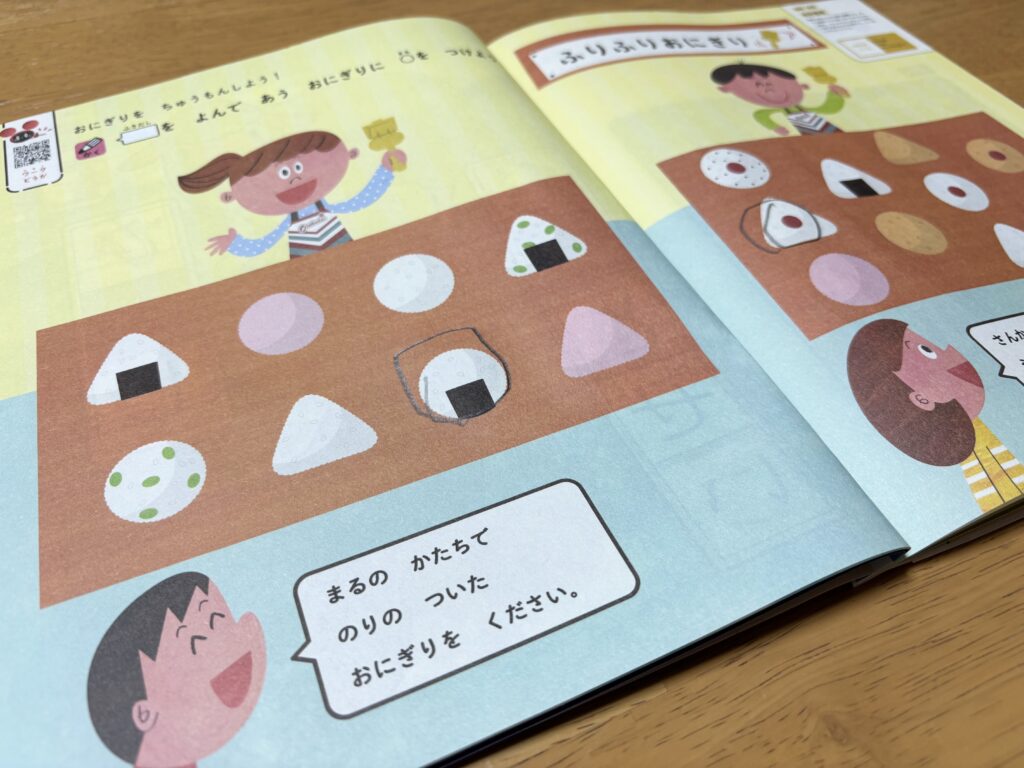

③度々登場 条件整理

4月号から挑戦問題や知育プラスのキッズワークに登場してくる条件整理問題です。

条件整理問題では、先ず情報の読み取りを行います。今回の条件は2つです。

1つ目の条件は、「まるの かたち」なので、丸いおにぎりを選択しておきます。

2つ目の条件は、「のりの ついた」なので、その中からのりのついたおにぎりを選択したら完成です。

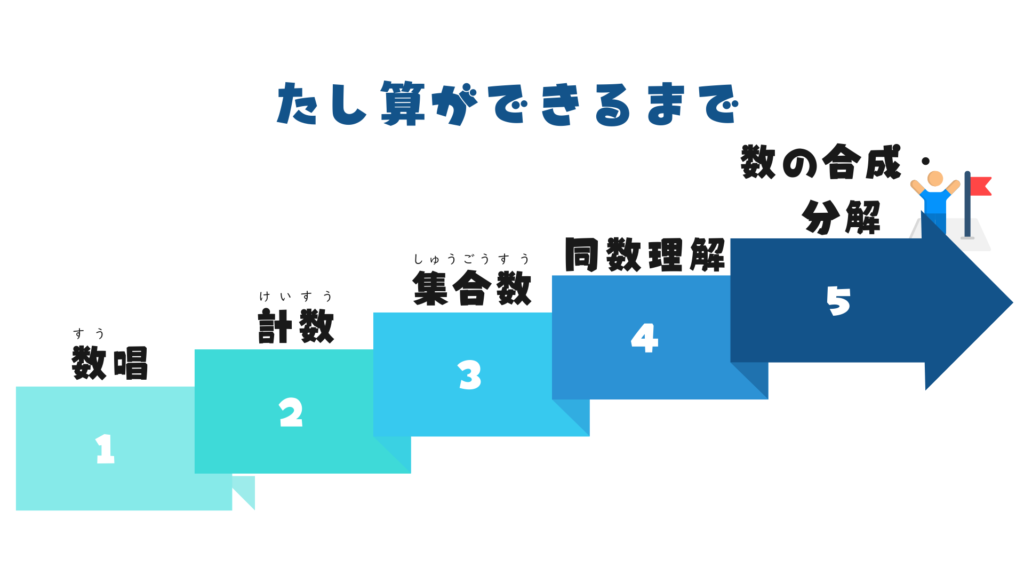

算数に結びつく 数字を数え、数量を理解する力

こどもちゃれんじの年間計画をみる限り、10月までに10の数の分解を目指しています。簡単に言うと、たし算に必要な力をつけています。そのために年中の7月には、10までの集合数の理解を中心に行っています。内容的には、新しいところは特に出ておらず、今まで学習したことの復習感が強いです。

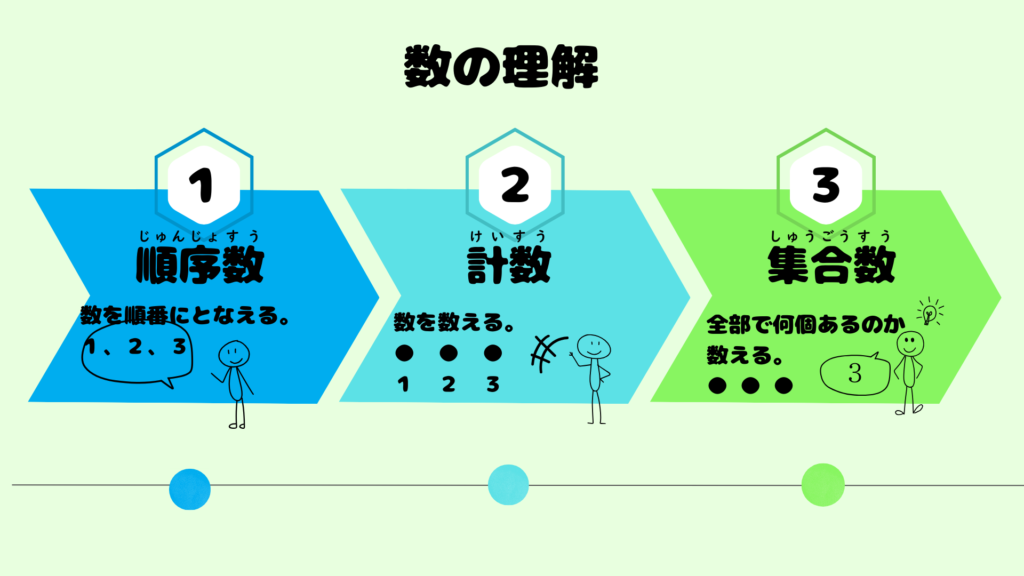

①計数からの集合数

計数と集合数はほとんど同じ意味です。厳密には、

数えること=計数

最終的な数=集合数

たし算をする上で、10までの集合数ができていれば問題ありません。

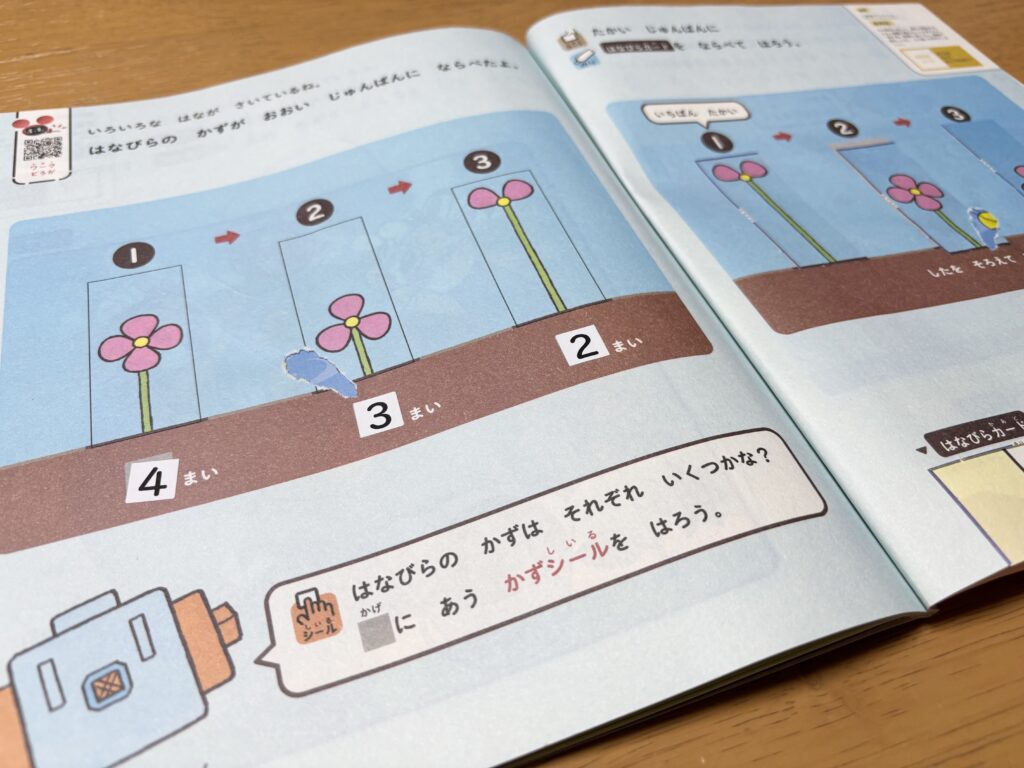

②法則やきまりを見つける力につながる系列

並んでいるものの順番を理解し、抜けているところに何が入るのか考えるという問題です。

がっつり知識だけを問われる問題ではないので、楽しく進められるお子さんも多いような気がします。遊び感覚で取り組める「系列」は、どんな力に繋がるのでしょう?大きく3つあります。

- 観察力

- 思考力

- 論理的思考力

【観察力】

図やパターンを見て、どんな規則があるかを見つける力です。例えば、「りんご、みかん、りんご、みかん」のような繰り返しを見つけることです。

【思考力】

見つけた規則に基づいて、次に何が来るか考える力です。例えば、「りんご、みかん、りんご、?」?は「みかん」と考えることです。

【論理的思考力】

観察力と思考力を活かすことで、順序立てて考え、問題のルールを理解して正しい答えを導く力です。

「系列」は、小学校受験の問題として、多く取り扱われています。

7月号のキッズワークでは、4ページの取り扱いがありました。同じイラスト でも花の数や背丈で並びが異なるということを学習しました。

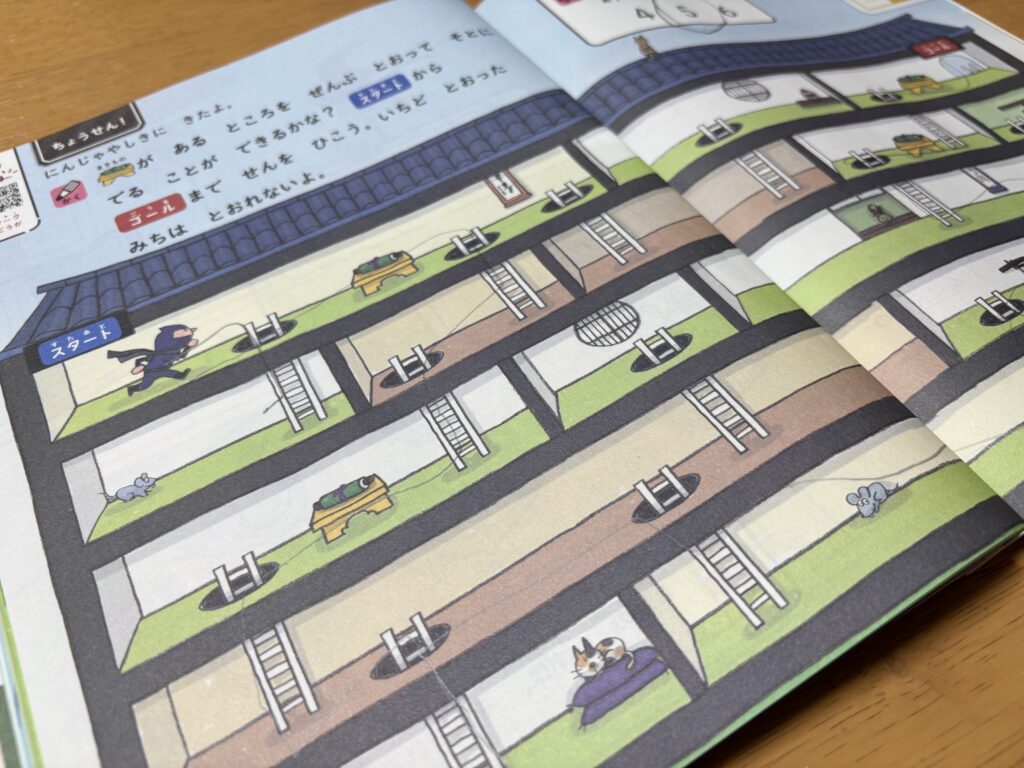

まずは簡単な「順番迷路」から始めてみましょう。順番を唱えながら迷路をするので、苦手な子も取り組みやすいです。

無料プリントサイトが少なめでした。

③実生活にダイレクトに影響 順序数

先月の6月号から登場している「順序数」。「順序数」とは、物事の順番や位置を示すための数です。例えば、「1番目」「2番目」「3番目」というように。

実はこの学習内容の半分は小1の5月に学習する内容です。簡単なので先取りしてしまいましょう。「計数」ができているのであれば、難なくできるはずです。

また、今回の問題も「左右」のどちらかからの順序数なので、この際に左右理解も確認してしまいましょう。

普段学校で子どもたちと接していても、意外と3年生以下の「左右」の理解ができていなことが多いです。入学までに「左右」の理解ができていると安心です。

小1の5月に学習する内容のもう半分は「前から何番目?」と「前から何人?」の理解です。

詳しくいうと、これも実は「順序数」と「集合数」なので一緒に学習してしまってもいいかもしれません。

後付け困難!図形的センスを磨く

小学校に上がるにつれ、得手不得手がハッキリと表れてくる空間認知力は、後で力をつけることが難しい分野です。1年生の11月頃に学習する「かたち」として出てくる内容です。

低学年算数で三大不人気の1つ、「図形」です。

ちなみに、他2つは「時計」「単位」です。

①楽しく取り組める間違い探し

間違い探しは大人でもついつい夢中でやってしまいます。息子もワーク内の間違い探しページを探して、真っ先に取り組むタイプです。しかし、6月号からレベルアップしてきています。

以前までは「色」や「もの」の間違いだったものが、「大きさ」「長さ」「個数」「量」と変化しています。

この微妙なレベルアップ感、さすがです「こどもちゃれんじさん」!

「これが長い」

「これが少ない」

そんな風に、「形容詞」を使って徐々に言葉の数を増やしていくことができます。

②シルエットクイズ

影をみて、同じものを探す問題です。

アイスクリームの形やスプーンの向きなど細部まで見て、形をとらえる必要があります。そのため、図形の認知力に繋がります。

どう力をつける?!挑戦問題

ワーク最難関の挑戦問題

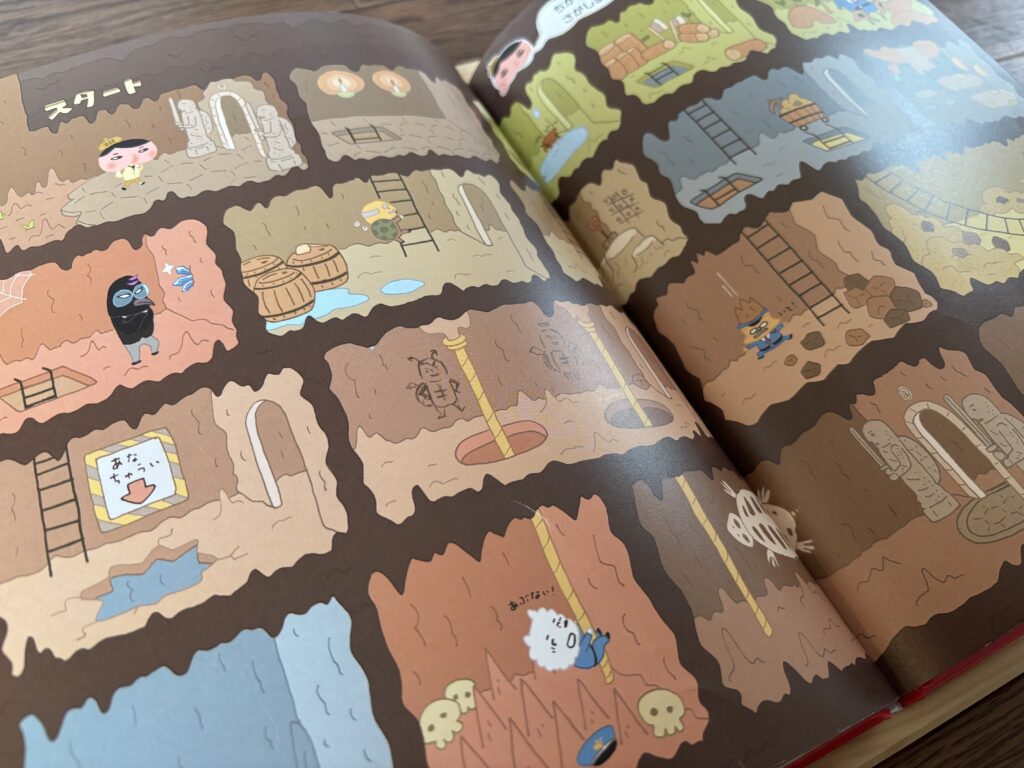

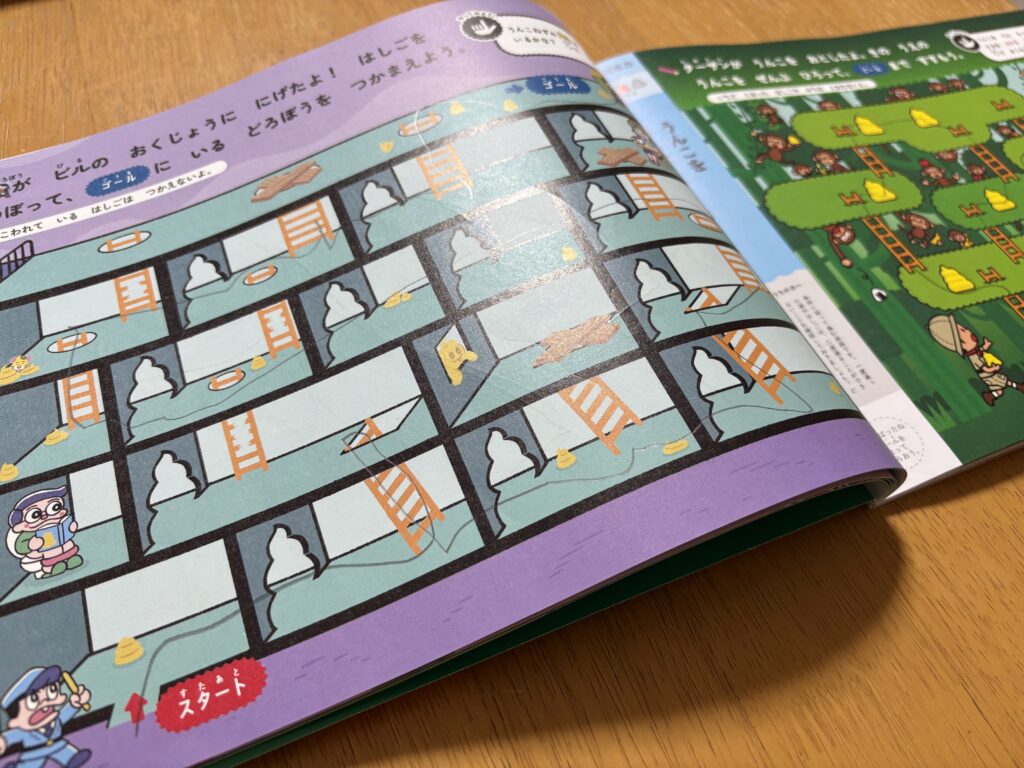

7月号の挑戦問題は「条件迷路」「計数&集合数」でした。おしりたんていの絵本に似たような迷路が出てきていました。そのため、息子は楽しく進めることができました。

このような形の迷路は初登場ですが、はしごは上から降りても、下から登ってもOKということが理解できれば楽しく取り組めると思います。

ネットでは、はしごタイプの迷路が見つかりませんでした。我が家は息子2人とも迷路が好きなので、このワークを遊び感覚で使っています。

漢字ドリルで有名なうんこシリーズです。

しかし、思ったより、道が複雑で苦戦しました。息抜きになるページと頭を抱えるページが入ったやりがいのあるワークす。迷路好きなのであれば、挑戦してみてください。

キッズワークだけでは、物足りない場合は追加受講もオススメです。

すでにこどもちゃれんじ受講中の方は、545円で受講可能です。

ネット申し込み&電話申し込みが可能です。

こどもちゃれんじを受講していない方も838円でワークのみ購入できます。申し込みは電話のみとなります。

0120ー426ー330(9:00〜21:00)

こどもちゃれんじのキッズワークは、学習の適齢期が分かり、楽しく取り組むことができるので個人的にとてもオススメです。ただ、問題量が少ない点が残念なので、できるだけ安価に大量に学習ができたらと思います。紹介しているサイトやワークを使いながら、学習量を増やすことにお役立てください。

コメント