もうすぐ子どもたちが楽しみな夏休みがやってきます。それと同時に、親の疲弊する夏休みでもあります。

共働きで、お子さんが低学年のうちは、夏休みに学童を利用するご家庭も多いかと思います。その中で利用するオススメのドリルや学習内容を小学校教員を10年以上続けている二児の母目線で紹介していきます。

学童での学習時間

学童により、学習時間は異なりますが、一般的に60分程確保されているところが多いです。

取り組む内容として、学校から出された夏のワーク類やドリル類、各家庭で用意した学習教材と、家庭の実態に合わせて選ぶことができます。

また、学童で行う学習として以下の制限があるところがほとんどです。

ほとんど毎日、学童を利用するお子さんだと7月中には宿題のプリントやワークが終わってしまうと思います。そこからの学習課題として、学童の多くでは「子どもが1人で取り組める内容」と制限があります。

基本的には、学童で宿題や学習を教えることはありません。

もちろん私が働く市内の学童全てでもそのような注意書きが配布されているので、我が子が通う学童でも、宿題を手伝ってもらうことはほとんどありません。

そのため、お子さんにとって難しすぎる内容や、未学習の内容は、お断りされているところもあります。

夏休みに学童でしっかりと学習するためには、子どもの実態にあったレベルのワークを準備することが肝心です。

夏休みおすすめドリル

【文章読解】

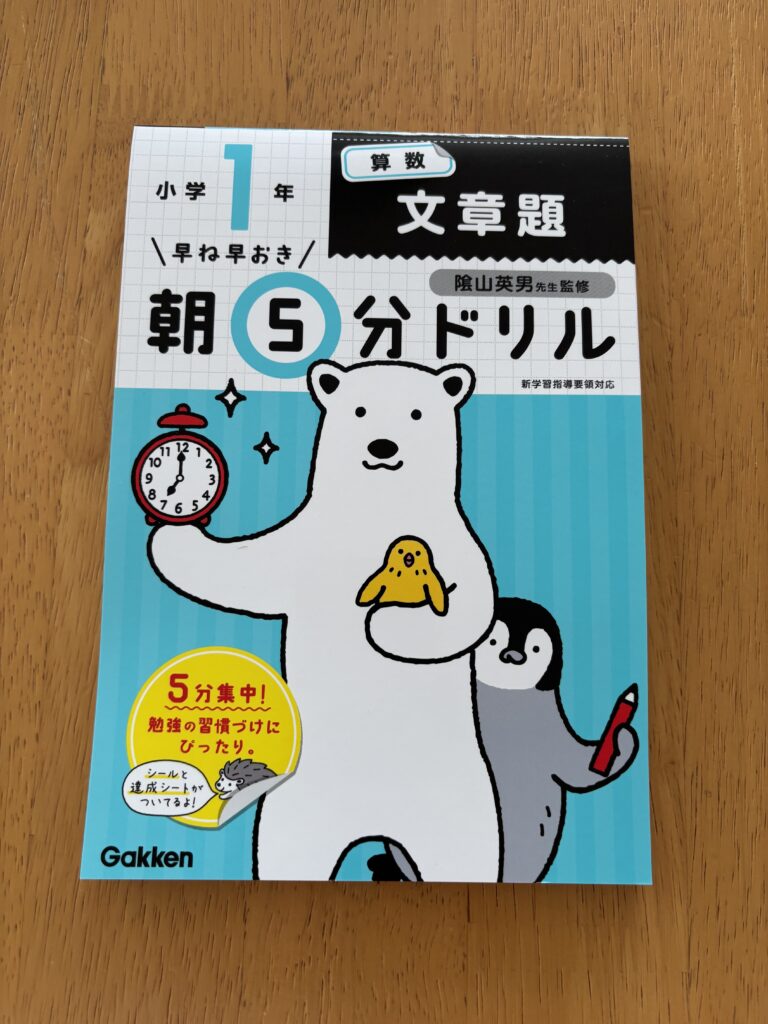

「小1国語 文章読解 (早ね早おき朝5分ドリル)」

レベル★

設問も3問しかないため、朝のルーティン学習に組み込めそうな問題集です。また、陰山英男先生監修ということもあり、問題集のレベルが一定に保たれています。

文章読解が苦手なお子さんの最初の教材としてオススメです。

【ひらがな・カタカナ】

「まいぜんドリル ひらがなカタカナ」

レベル★

1学期に覚えたひらがなが夏休み明けにすっぽり抜けてしまうお子さんもチラホラと・・・。最近ではタブレット学習も増えてきていますが、低学年の間は毎日少しでも「書く」活動を取り入れてあげることが大切です。お子さんの好きなキャラクターを選んであげてください。

【計算問題】

「はじめてのたしざん」

レベル★

年長から始め、2周しました。計算力を上げるためや、たし算でつまっていれば、ぜひやってみてください。計算力がみるみるつきました。

こちらも安定の陰山英男先生ゴリ押しのワークです。

「はじめてのひきざん」

レベル★

たし算と同様、年長から始め、2周しました。たし算より、やはりひき算の方が苦手そうですが、こちらも2周目からは手応えを感じました。

「小1算数 文章題 (早ね早おき朝5分ドリル)」

レベル★★

計算問題ばかりではなく、文章題もやってもらいたいという親御さんは多いです。毎日少しでも触れていると、文章題嫌いアレルギーもなくなるかもしれません。

5分ドリルシリーズは、各学年対応しているので、学年に応じて購入してください。陰山メゾットも、シリーズもので、さらにレベルが高いものがあるので、こちらも学年に応じて使ってください。

ドリル選びのポイント

①子どもの実態に合っているか

学童での学習は1人で行うため、分からないものばかりや苦手なものばかりだと苦痛の時間になってしまいます。

少し考えるくらいのレベルがオススメです。

②1人で取り組めるか

子どもが1人で取り組む場合、基礎的な問題は必須です。

それに加えて大事にしたいことは、毎回学習の流れが同じパターン化されたものです。

③学習内容が合っているか

教科書に即した復習問題が最適です。

応用編、思考力編 < 基礎・基本、総復習

というワークだと使いやすいです。

また、「文章問題が苦手だから」や「時計問題が苦手だから」、「作文が苦手だから」

と、苦手分野ばかりのプリントをやらせることはオススメしません。

かといって、家で教え込むということもなかなかなか骨が折れることですよね。

学童で学習することのうちの1つとして入れることをオススメします。

例えば、毎日10ページすると決まっていれば、そのうちの1ページは苦手分野を1ページだけとするなどです。

家で徹底的に教えるとなると、親子共にしんどいので学童での学習時間を利用しましょう。

④紙の教材

多くの学童では、まだ

タブレット < 紙

の教材が推奨されています。

また、学童での学習時間の多くは午前中に設けられています。

午前中の集中しやすい時間帯こそ、紙と鉛筆を使った学習方法がオススメです。

⑤子どもの好き

学童で学習することに抵抗感を示すお子さんもいると思います。

そこで、少しでも気分を上げられるようにカラーのワークやプリントを用意してあげましょう。

我が家は、全て白黒のコピーですが・・・

また、お子さんの好きなキャラクターが入ったワークだと喜びますよ。

我が家はまいぜんにハマっているのでまいぜんのワークだけ、そのまま使用します。

それ以外は、自宅でコピー&スキャンをして次男にも使えるように保管しています。

ドリル活用のコツ

①子どもが達成感を得られるように

ワークやドリルを一冊やり切ることは、子どもへの自信になります。

そのためには、やりきれるワークを選びましょう。

そのワークが遊びのような迷路や点つなぎであっても大丈夫です。

②学習リズムを身につける

家庭で、計画的に学習を進めることは親の根気が必要です。そのため、毎日淡々と”何ページ”するのか決めておくことで、毎日学習することができ、学習習慣の繋がります。

②総復習に要注意!

学童でするならば、未学習の内容よりも断然復習内容がオススメです。

しかし、夏休みの特設コーナーにある夏のワークは、要注意です。

英語のページや、応用問題ページが時折登場してくるため、子ども1人では進めにくいことがあります。

内容をよく見て、選んでください。

我が家は、学童でするには難しいと判断して購入を見送りました。

学童での学習計画を立てよう!

小学4年生までは、できれば親と一緒に学習の計画を立てることを推奨します。

全部親が決めてしまうと、子どものプランニング力や段取り力を養うことができません。

年齢が上がるごとに手放していき、小学生高学年には、自分である程度、実現可能な計画を立てられるようになっていることが理想です。

そのためには、計画の立て方を教えてあげることが必要です。

①夏のドリルは子どもが選ぼう

夏のドリルは、ぜひともお子さんと選んでください。

自分が選んだものだと、子どもなりに責任感を感じて最後までやり切ろうとします。

また、親がやりやすそうに感じるものや好きなものが、必ずしも子どもにも当てはまるとは限りません。

②好きなもの + 苦手なもののセット

子どもが自ら苦手なものを選ぶことは少ないです。

そのため、楽しいものや簡単なものと苦手な分野や単元の学習をセットにしておきましょう。

そうすることで、毎日少しでも苦手なものに触れて学習することができます。

苦手な作文や時計問題ばかりをと考えてしまいそうですが、

8:2くらいの比率で

好きなもの:苦手なものとしましょう。

③付箋でやるところを明示

学童にワークを持っていっても、子どもはどこをやればいいのか迷ってしまいます。

難しそうなページを見ると、だいだいのお子さんは飛ばして簡単なページに先に取り組んでしまいます。そして最後には、苦手のオンパレード・・・。

そうならないために、毎日やるページに付箋をつけておきましょう。

子どもに

「10ページやってくるのよ」

と伝えても、たまーにやらずにこっそりしまう子も(笑)

学童の先生も、付箋がついている部分が課題の場所だと分かると、しっかりやるように促してくださいます。

親の手が回らない部分は、周りの方々も巻き込んでしまいましょう。

まとめ

学童でするドリルは、親子で相談して決めることをオススメします。

必ずしも、”総復習”がいいとは限りませんし、遊びに見えるワークでも、楽しく机に向かっているのなら充分です。

程よく手を抜きながら、学童の力をかりながら、無理のない夏休みを送りましょう。

コメント