こどもちゃれんじをやっているけれど、最近話題の思考力が身についているか心配になりませんか。

我が家では、キッズワークと知育プラスを2年間取り組んできました。小学校教員的目線で知育プラスが思考力育成に効果的なのか。また、できるだけ安価に問題量を増やす具体的な手立てを紹介していきます。

知育プラス6月号

6月号で身につく力

6月号のテーマは「共通項を見つける」です。

「図形」問題が9ページと取り扱いが多めでした。そして、キッズワークの挑戦問題として出てきた問題系統がバリエーションを変えて出題されていました。キッズワークの挑戦問題が理解できたお子さんには、ぜひチャレンジして欲しいレベル感になっています。

すでに受講中の方は、545円で追加受講可能です。

ネット申し込み&電話申し込みが可能です。

電話番号

0120ー426ー330(9:00〜21:00)

キッズワークと知育プラスの違い

簡単に言うと、知育プラスの方が発展問題が多く、難しいです。

楽しく学習をやらせたい

しまじろう大好き →キッズワーク

思考力をつけたい

キッズワークが簡単すぎる →知育プラス

知育プラスは論理的思考力を養うことに特化したワークです。

難しいですね。簡単に言うと、「正解」を教えるのではなく、「解き方」を教えるワークです。

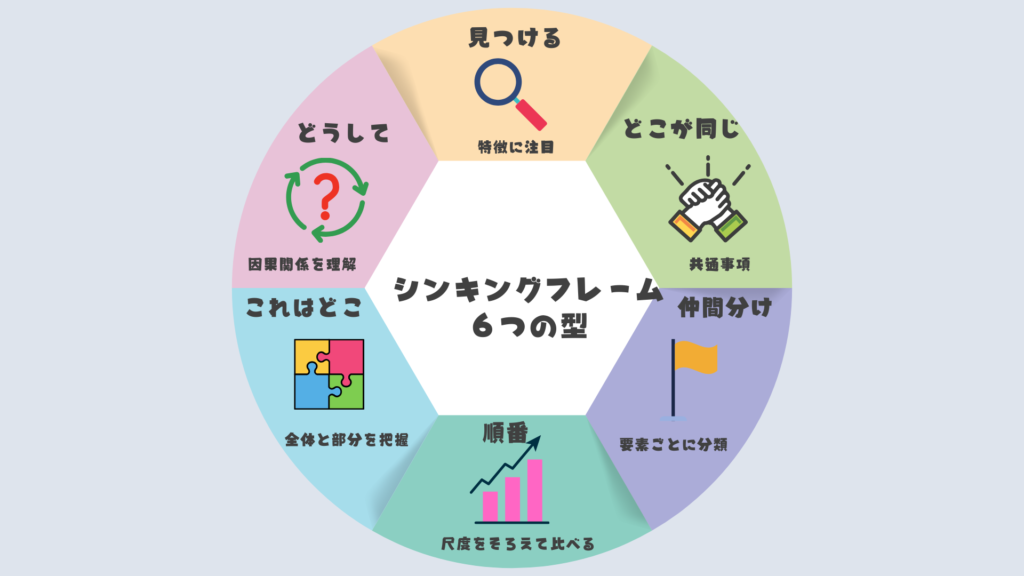

論理的思考力を育むシンキングフレームとして6つの項目があります。

これらのシンキングフレームは正解を教えるのではなく、「考え方」を育むメゾットです。

難しい課題や知らない課題に直面した時に経験や既習事項から解決する力を育みます。また、この力は「相手に分かりやすく説明する力」や「相手と意見を調整する力」につながると言われています。

そのため、キッズワークは子ども1人でできる問題が多めでしたが、知育プラスは親子のやりとりが必要な問題も出てきます。

「どうしてそうなるの?」と理由を説明する場面が発生します。

そのため、子どもの学習習慣をつけさせるためには不向きのワークです。ある程度、学習習慣が定着してきたお子さんにオススメです。

6月号 内容一覧

様々な問題パターンの組み合わせで、子どもが楽しく取り組めるような構成で30ページの仕上がりとなっています。

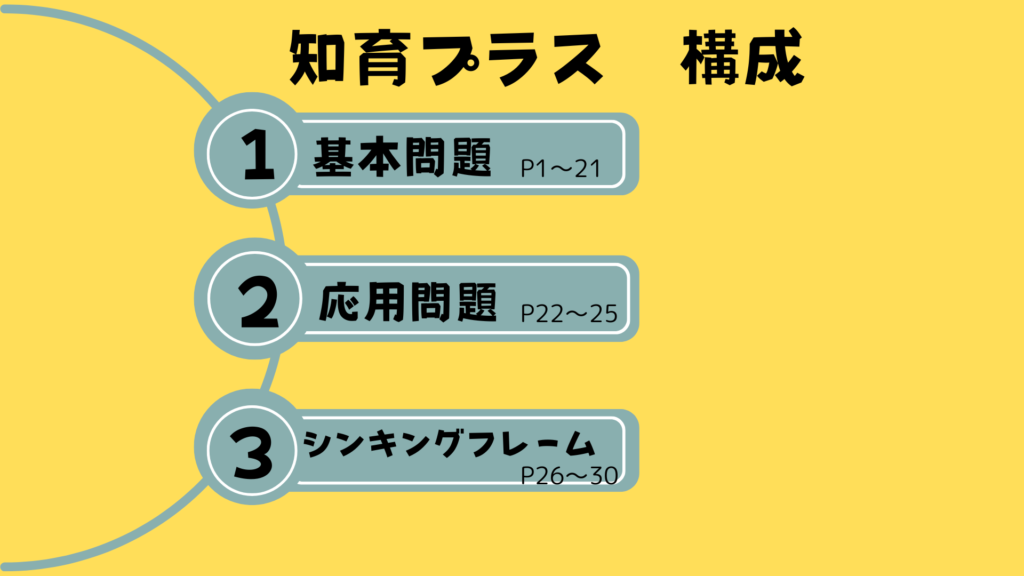

ワーク構成

21ページまでは基本問題。(キッズワークと連動)

22〜25ページは応用問題。

26〜30ページはシンキングフレーム。

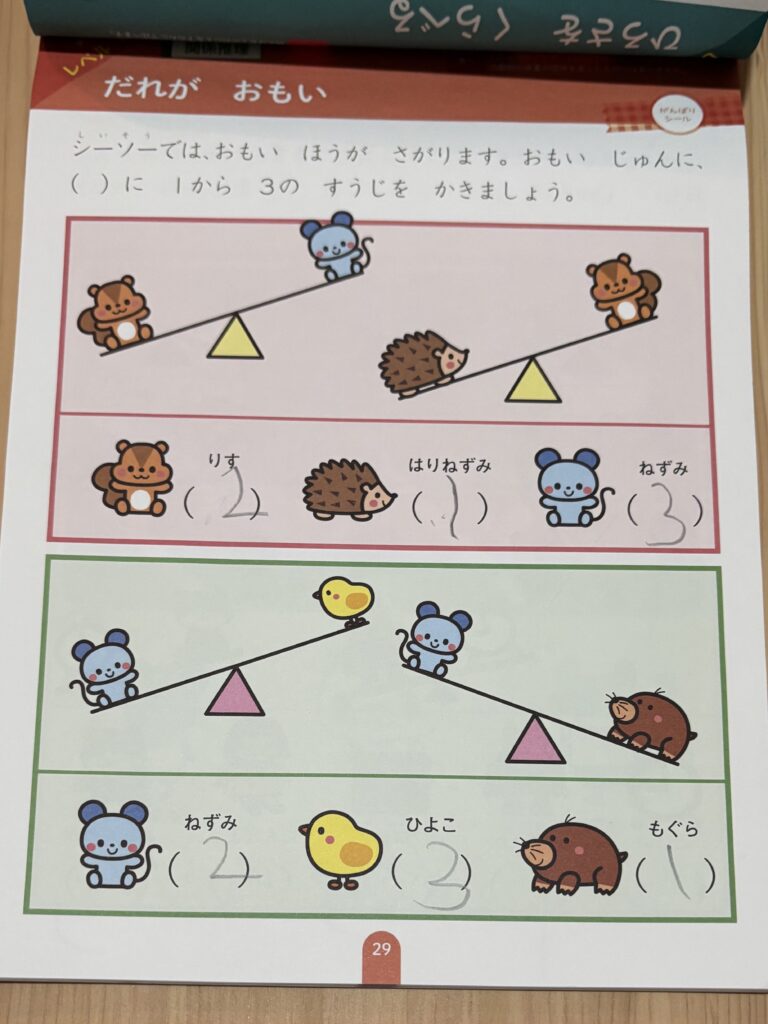

- 図形

- ひらがな なぞり書き

- 計数と集合数

- ひらがな 読み

- 図形の構成

- 探し絵

- 図形の認識

- 迷路

- 多少判断

- 体の部位の名前

- 自然 絵探し&計数

- ★共通項見つけ

知育プラスで育てる力

国語と算数に結びつく力

6月号では「共通項を見つける」がテーマです。

6月号はキッズワークより、ぐーんとレベルアップした内容が多めでした。5月号の「図形」問題がパターンを変えて、多く出題されていました。

21ページまでは、キッズワークと同じ内容に繰り返し取り組むことができるため、「ひらがなのなぞり書き」を中心に行なっています。

年中4歳の6月から、しだいに、ひらがなの

「読み」→「書き」

にシフトし始めています。

追加でプリントが必要な方は、下記記事内で紹介している無料サイトで印刷可能です。

応用問題にチャレンジ

キッズワークには出てこない問題でした。

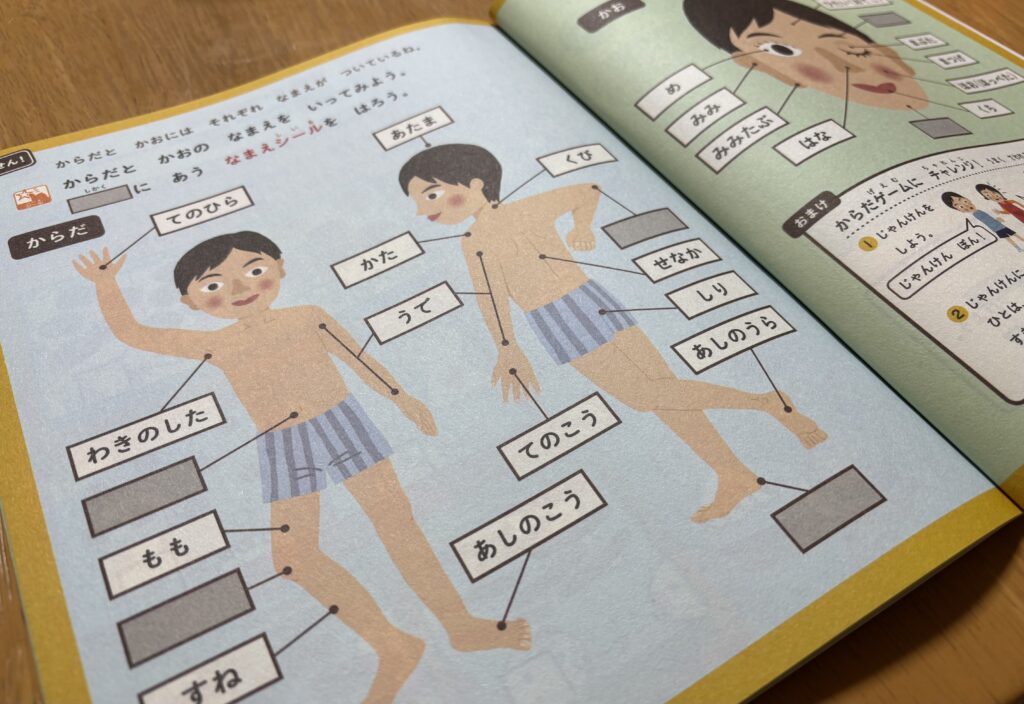

応用問題では、「顔、体の部位」と「自然と結びつけた多少判断」を学習します。1つずつ見ていきましょう。

①意外に盲点!「顔、体の部位」

「すねってどこ?」この質問にお子さんは即答できますか?

我が家は無理です!!!

教えたこともないし、話題に出したこともなかったです。この際に、顔と体の1つ1つのパーツを確認することができました。

ついでに指の名前も覚えてしまいましょう。

保育園や幼稚園では、「おとうさんゆび」「おかあさんゆび」と紹介されることが多いですが、小学校では「親指」「人差し指」と指示されています。困らないために今のうちから知識を繋げておきましょう。

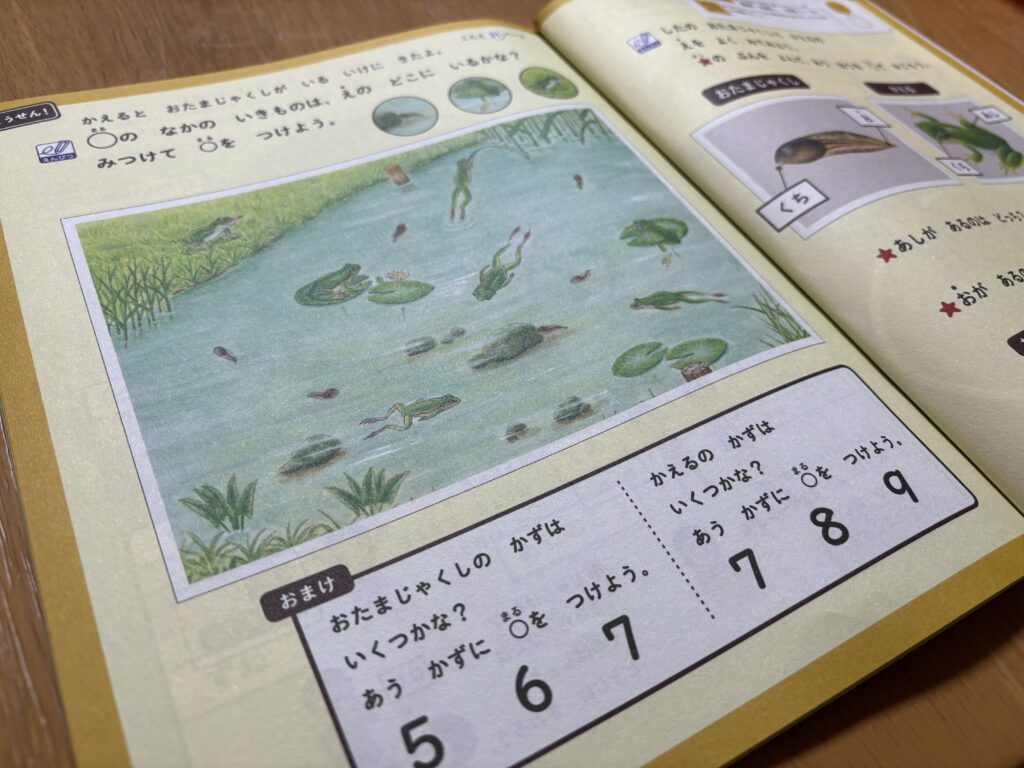

②苦手な虫と計数を絡めた問題

みなさんは「カエル」をさわれますか?

私は無理です。

頑張っておたまじゃくしは飼育できるレベルです。カエルを捕まえて、まじまじと観察は無理です。図鑑で観察も、できれば遠慮したいです。そんな苦手を程よいイラスト具合で学習させてくれるなんて、「こどもちゃれんじ」さんありがとう!!

この2ページでは、「カエル」や「おたまじゃくし」の数を数えたり、しっぽ(尾)や足がある方を選択したりします。

こういう虫の観察や成長過程を観察するって本当に大切ですよね。小学校でじっくり学習するところではないので、各家庭での経験の差がものをいう部分です。

こんな偉そうなことを言っている私は、経験をさせていません。反省!

先月に引き続き、私のような虫系が苦手な親からすると大変ありがたい問題でした。子どもにとっては必要だけれど、苦手分野なので親が敬遠しがちな題材を扱ってくれています。

このような親の苦手を補ってくれる「こどもチャレンジ」さんありがたいですよね。

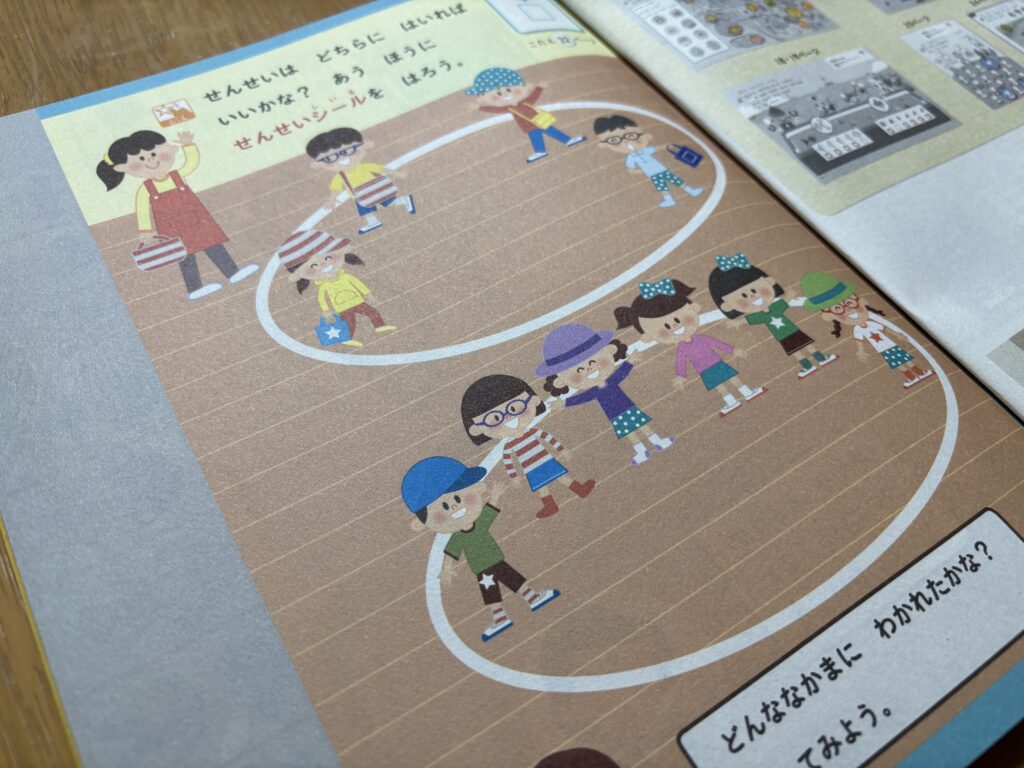

ワーク最難関の挑戦問題

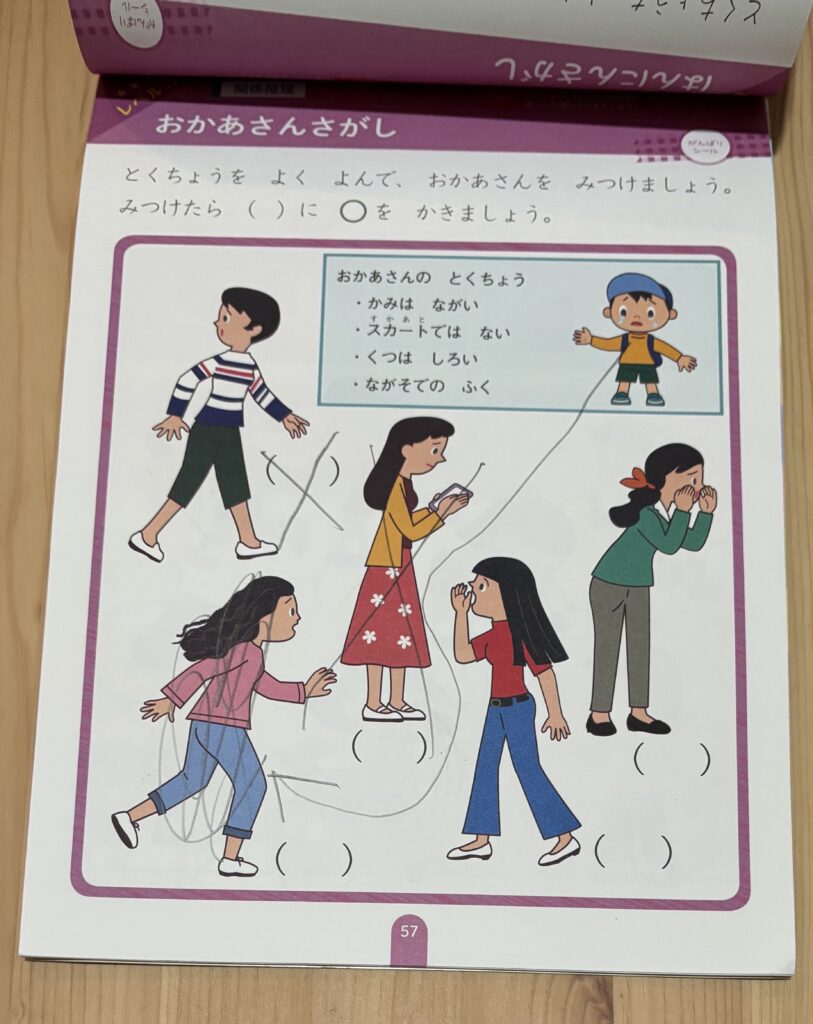

6月号の挑戦問題は「おなじなかま あつまれ」の問題でした。

テーマとしては「共通項を見つける」で、このタイプの問題は初めてでした。キッズワーク6月号の「系列」問題の法則やきまりを見つけるに少し似ています。おしりたんてい好きの息子としては、たんてい気分で夢中で取り組んでいました。

①ひらがなを読む力

「しましま」

「ズボンのこ、スカートのこ」

「ぼうしをかぶっているこ」

と必要な単語を理解する力が必要です。

②模様名を理解する力

「水玉もようって?」

「しましまもようって?」

と模様の名前を理解していると選択することはできません。 もし、理解してなければ、この際に確認しましょう。

③2つに仲間分けする力

最後の仲間分けをする問題では、自分で何の仲間か気づく必要があります。

そのきまりを見つけた後、2つの仲間に分ける力が求められています。

この辺りは、キッズワークの「系列」問題で法則を見つけることに似ていますね。

まず初めに、2つのグループをじっくり見て「共通点」を見つける必要があります。その後、その共通点に合わせて仲間分けをするという手順を踏むと、しだいに1人でできるようになってきます。

模様や着用しているものでの仲間分けプリントは見つけられませんでした。代わりにこのようなプリントがありました。

オススメのワーク

挑戦問題や応用問題を楽しく進めることができたのなら、こんなワークもオススメです。

「4〜6歳 こども知能パズル すいり」学研

観察力や条件整理力を育てるのにぴったりの1冊です。

後半には難しい問題も出てきますが、推理問題には楽しく取り組み、探偵気分を味わっていました。

こどもちゃれんじのキッズワークをすぐに終えてしまうお子さんは、ぜひ知育プラスを追加受講することをオススメします。

難しい問題を楽しみながら取り組むためには、幼少期からの学習経験が大きく関係します。ぜひ親子で楽しみながら、答えを求める過程も楽しんで欲しいです。そのためにできるだけ安価で大量に学習できるよう、紹介したサイトやワークをお使いください。

コメント